|

2022,07,28, Thursday

電動粉砕機を購入してみました。ナッツ類など食料品を粉末化する為のものですが、鉱物も砕けるようです。

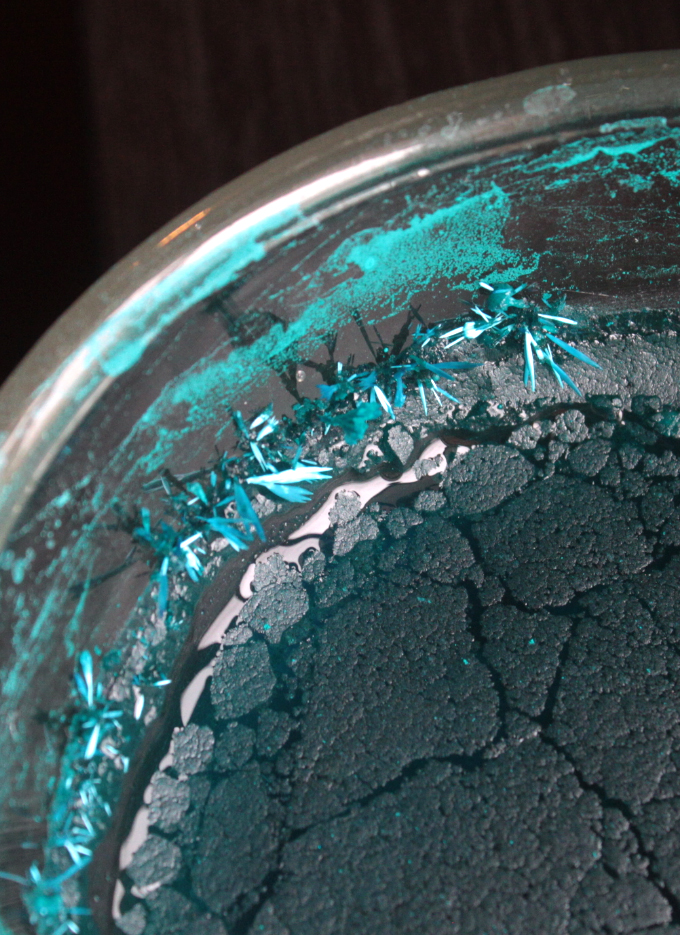

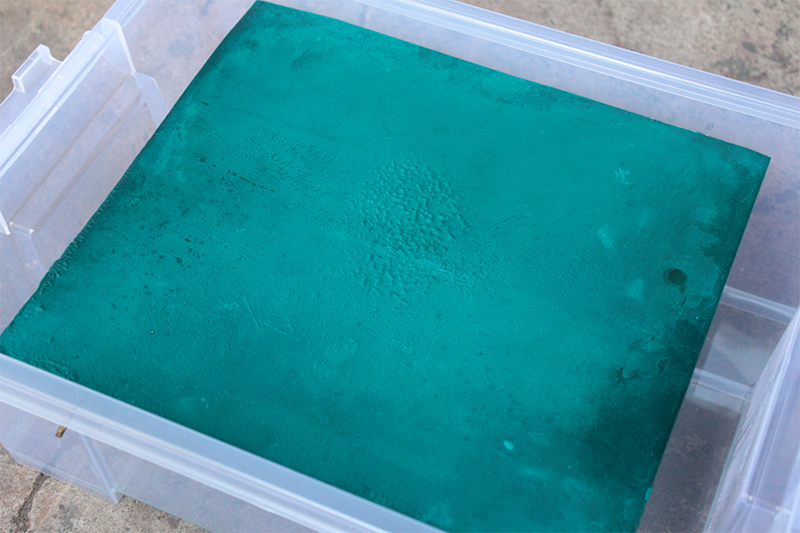

↓こちらの製品です。¥12,800でした。 https://store.shopping.yahoo.co.jp/scs/scsbr700.html セラドン石を砕いてみることに。テールベルトの原料です。  この石なら硬度もあまり高くないし、試しにやるにはちょうどよいかと思います。ちなみに、粉砕機の内部には立派な刃がありますが、刃で砕くというよりは、高速回転させて中の物体を衝突させて粉砕するようです。ですから硬度の高い鉱物でも、鉱物同士がぶつかり合うわけですから、理論上はかなり高硬度の石が砕けるのであろうと思われます。 まずは、石をハンマーである程度砕いておきます。  石が大きいと、刃が引っかかって止まることがあります。  このぐらいでなんとかスタートできると思います。スイッチ入れてみましたが、最初はガラガラという石の音がしてますが、細かくなってくると、そういうのが無くなってくるので、砕けたかなという感触は耳で感じられます。密閉していたつもりでもけっこう微粉末が漏れてきますので、ネジを回してキツめに蓋をしておかねばならぬようです。セラドン石ならいいですけれども、辰砂とかの微粉末が漂ってきたら嫌ですからね。あとは、筐体を傾けられるようになっているのですが、傾けたりしていると均等に粉砕されるみたいです。鉱物が大きすぎて停止したときなど、微調整する際は、念のため、電源コードを抜いてやった方がいいでしょうね。刃が鋭くて、うっかり電源入ったら指が瞬時に飛んでゆくと思います。恐ろしい機械です。 ちなみにセラドン石ですが、1分とかからずに見事に粉砕されました。  すぐに蓋を開けると、細かな粉末が飛び上がってくるので、しばらく待ってから開けねばなりません。微粉末が落ち着くまで、30分、いや念のため1時間以上置いておいた方がよいかと思います。特に毒性のある顔料の場合は。 ちょっと細かくなりすぎたかもしれません。面白いのは、中心に細かくて白い顔料があって、外側に比較的粗そうな濃い顔料があるところです。この後どうしたらいいのでしょうか。考えておりませんでした。フルイで粒度分けするという手もありますが、水洗いも兼ねて水簸した方がいいという考え方もあります。このまま使ってもいいような気もします。いずれにしても、乳鉢と乳棒で砕くよりは遙かに楽そうであります。というか、もう乳鉢には戻れません。ただし、ちょっと細かくなりすぎたようにも思うので、ある程度の粗さで止めて粒度分けした方がいいかもしれません。それと問題は辰砂をこれで砕いてもいいか、という点ですね。私が最も砕きたいのは辰砂でして。硫化水銀も実際そんな毒性あるかどうかと言うとそうでもないとは思いますが、あまりに微粉末だと肺に蓄積しそうな心配もあります。が、粉砕したあとに半日寝かしておくというのを忘れなければ大丈夫ですかね。 |