かつては半貴石ラピスラズリから取り出す貴重な青で、19世紀前半に合成のウルトラマリンが登場するまで極めて高価な材料だった。

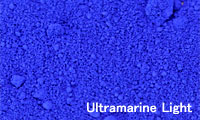

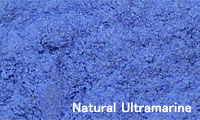

人工ウルトラマリンは、油彩では代表的な青と言っていいかと思う。組成に硫黄を含むため、鉛白と混色して使用すると遊離硫黄によって、鉛白を黒変させるとされるが、実際にはそのようなことは滅多に起きない(油彩画で鉛白とウルトラマリンを混色できないとしたら、かなり不自由を強いられる)。人工のウルトラマリンと天然のウルトラマリンは、組成は同じであるが、人工の方が純度が高く、色が鮮やかである。また、顔料もきめ細かいので、絵具にしたときの展性がよい。

ウルトラマリンは酸によって分解し、色を失う。これは顔料同定の目安にもなる。青い顔料に強い酸性の液体、例えばレモン汁などをたらすと、硫黄臭を放ちながら透明な灰色に変わればウルトラマリンであろう判断できる(有毒なガスが発生するので、実際に試みることはあまりお薦めしない)。一時期流行ったインターナショナル・クラインブルーもウルトラマリンである。

硫黄が離脱するので、このときに鉛白が存在すると、黒変が起こる可能性も想像できる。なお、画材向けのしっかりしたウルトラマリン顔料は、耐酸処理がされており、通常の環境では気にすることはないと思うが、何十年というスパンで大気に晒されることを考慮すると、保護ニス

下図はウルトラマリンを意図的に変色させた例。密閉した瓶に酢と共に、ウルトラマリン絵具を塗布したサンプルを入れたもの。

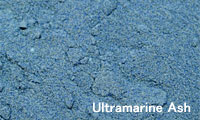

写真はアフガニスタン産ラピスラズリ原石。ラピスラズリは青以外に多くの不純物を含み、単に粉末にしただけでは着色力、被覆力ともに弱く、淡く薄い空色程度にしかならない。12〜13世紀に不純物を除いてウルトラマリンを精製する方法が発達し、顔料としての華々しい地位を得る。その方法は中世以降の写本やメモに残されており、要約するれば、粉砕した粉末を油や樹脂などのパテで練り、薄めた灰汁の中で揉むと青い顔料だけが出てくるというものであった。最初のうちは不純物がパテの中に留まるので、より純粋な青が採れ、次第に質が下がり、最後にウルトラマリン・アッシュが得られる。ウルトラマリン精製法の最も有名な例は、チェンニーニの『絵画論』にあり、日本語訳もされている。近年は、目黒区美術館でウルトラマリン抽出の講座が開かれたほか、『天然ウルトラマリンの抽出』(金沢美術工芸大学紀要)のような論文も発表されている。なお、単に粉にしただけのラピスラズリも、確かに淡く弱い色ではあるが、それなりの魅力があって、全く使えないというわけではない。単に粉にしただけのものをラピスラズリ、青を抜き出しものを天然ウルトラマリンと呼び分けることもできる。顔料名、あるいは絵具名に「天然ラピスラズリ」とだけ書かれてあると、単にラピスラズリの粉末なのか、そこから取り出されたウルトラマリンであるのか一瞬戸惑うので、抽出の工程を経た顔料は「天然ラピスラズリ」ではなく「天然ウルトラマリン」の呼称を使う方が適切かと思う。

ラピスラズリは産地が限られていて、ヨーロッパで使用されたものは、現在のアフガニスタンに産するものだった。海路で運ばれたため「海を越えてくる青」という意味のウルトラマリンの名称で呼ばれた。原石が貴重であったことと、さらに原石を顔料にする技術が複雑であったために最も高価な顔料となり、金と同等かそれ以上の価値があった。

ラピスラズリは和名では「青金石」「瑠璃」などと呼ぶが、ウルトラマリン色は「群青」と訳すことが多い。そのため、日本の絵画に使用された群青をラピスラズリと勘違いされることもあるが、日本画で使用される「岩群青」は全く別の鉱物アズライト(藍銅鉱)である。ラピスラズリは交易によって古代より世界各地に届けられ、正倉院にもラピスラズリをはめ込んだ装飾品がある。しかし、日本ではアズライトの鉱床が豊富で、日本画で重要な役割を果たしてきたのは、ラピスラズリではない。無用な混乱を招きたくないので、私自身はウルトラマリン色を群青と書いたりしないようにしている。

水性の媒材で使用すると、ランブール兄弟(1390?〜1416年)の写本(下の写真)にあるような、鮮やかな青になる。黄卵や油の媒材は、黄変によってせっかくの色を鈍くするため、羊皮紙から作った透明な膠を媒材として使う例もある。ウルトラマリンは高価であるから、下地に他の安価な青を塗り、その上にウルトラマインを使用することもあった。ウルトラマリンを使用した油絵画家で有名なのがフェルメールで、青にはほとんどウルトラマリンを使用している。時には深みを出すために黒にもウルトラマリンを混ぜたという。多作な画家だったら、あれほどウルトラマリンを使うことはできなかった。それよりもずっと作品点数の多いレンブラントは、赤や黒などの手に入りやすい色を駆使した画風で大成し、ルーベンスはスマルトを使いこなした。

岩群青、藍銅鉱(らんどうこう)

アズライトも高価な顔料だが、ヨーロッパ(主に東欧)にも鉱床があり、ウルトラマリンより使用頻度が高かった。日本画では今でも現役の顔料だが、西洋絵画では現在はほとんど使われていない。

銅の鉱床に、マラカイト(孔雀石)と一緒に採れる。アズライトは水分を含むことによって、やがてマラカイトとなる。アズライトとマラカイトが同じ塊に混在する貴石をアズロマラカイト、またはアズアマラカイトと呼ぶ。この場合も、アズライトはやがてマラカイトに変化してゆく。フレスコ画では、画面上のアズライトで描かれた箇所が、長い時間の経過のうちに変質し、孔雀石になった例もあるという。青はニスの黄変の影響を受けやすく、古いニスや油絵の場合は、メディウムの変色のために緑っぽく見える場合がある。

日本画材では岩群青にあたり、さまざまな粒子径の顔料がそろっている。かつて日本にはアズライトの鉱床が豊富にあり、岩群青も盛んに使われたが、現在は採り尽くされてしまい、輸入品が中心となっているそうである。アズライトは細かく砕きすぎると色が薄くなり、着色力も弱くなる。ただし、実際に原石を削って使用してみると、ある程度細かくても、近縁のマラカイトよりはずっと色がはっきりしていた。粉にするだけでしっかりした青になるので、顔料として準備するのはラピスラズリよりずっと楽である。顔料は天然ウルトラマリンが高価だが、原石の状態ではアズライトの方が高値が付いていることが多い。

コバルトガラスを粉末にした顔料で欠点が多かったが、ウルトラマリンが高価であること、アズライトの産地がトルコ人の占領下になるなど、青色に不自由していた時代に盛んに使用された。17世紀〜18世紀に盛んに使われたが、人工ウルトラマリンが登場してほとんど使われなくなった。日本でも江戸時代に花紺青(はなこんじょう)と呼ばれる同様の顔料が作られ、岩絵具の一部として使われたそうである。スマルトは欧米の専門家向け画材店にて顔料を入手できる他、チューブ絵具になっているものも見たことがある。顔料の粒が大きいから、油絵具としては展性が悪く、たいへん使いづらい。

英名:Blue Bice, Blue Verditer 人工的の塩基性炭酸銅で、空色から段階的に薄緑色まで(グリーンバイスを参照)。天然のアズライトに似ているが、それより不安定という。,The Materials and Techniques of Medieval Paintingに特に詳しく触れられている。中世絵画の青というと、ウルトラマリンやアズライトをまず思い浮かべるが、それらは極めて高価であらゆる場面で使えるわけではなかった。同書では、銅による人工の青は、量的には中世において他の青を全て合わせたよりも重要だったと書かれている。やがて、イギリスで確かな製造方法が確立し、Blue biceやBlue Verditerの名で流通し、18〜19世紀に盛んに使用された。現在では人工ウルトラマリンをはじめ、耐久性のある青が好きなだけ手に入るので、ほとんど使われることはない。海外の専門家向け画材店で注文できる。

銅系の青は、天然も人工品も独特な魅力があって、ときにウルトラマリンより濃く美しいのではないかと思うことがある。ただし、ウルトラマリンに比べると多少緑っぽい印象を受ける。特に人工の銅系青は時間の経過と共に変色しやすい。リンシードオイルなど黄変しやすい媒材でも緑っぽく見えたりする。

インディカンを含む植物から得られる青の色材。染色では今なお広く使用されているが、絵画では現在はあまり使用されない。西洋ではウォード(たいせい)と呼ばれる藍が栽培されていたが、インドなど藍が輸入され廃れる。現在は、合成の藍が主流。

インジコは水に不溶で、細かくしたものは顔料として使用できる。テンペラや水彩に適しているが、油彩でも使用される。ウルトラマリン等の青顔料が高価だった時代に、一層目にインジコで下地色を作り、その上にやや高価な青(アズライト等)を塗る例もあった(インジコもスマルトよりは高価だったようだが)。染色の場合は、いったんアルカリ浴で水溶性にして、布などの繊維に染めさせる。水溶性にしたインジコは濁った薄汚い色で、青とはほど遠いが、空気に晒すと元の濃い青に戻る。その変化は見ていてたいへん面白く、ウィリアム・モリスも感動したという。

染料向けに売られているものは簡単に入手できるが、絵画用に適しているかはわからない。専門家向け顔料店でも手に入る。まれにチューブ入り油絵具もある。

プロシア青、Purussian Blue

1704年にベルリンで発明された青で、初期の合成顔料として有名。ベルリンの辺りはプロイセン王国があり、プロシアの青ということで「プルシャンブルー」と呼ばれた。あるいは量産方法がパリで発明されたので「パリ青」とも。ウルトラマリンは高価であり、アズライトは大きな産地がトルコに占領される、あるいは埋蔵量も減るなど、申し分ない性能の青が限られている中で、プルシャンブルーは瞬く間に世界中に広まった。カナレットやヴァトー等がさっそく空の色に取り入れたそうである。短期間のうちに日本にも伝わり、版画にも使える安価で美しい青が登場したことにって、北斎のような風景画が可能となった。

耐久性など顔料としての性能はかなり良い部類に入るが、着色力が非常に強いため、慣れないうちは混色が難しい。そのためか、現在はあまり人気がない。混色すると少量で他の色を染めてしまうが、慣れれば美しい色を作れる。油絵具では暗く透明な色味で、黒に近いような青に見えるが、白と混ぜると美しい水色になり、空の表現にも適す。白に対して、少しずつプルンシャンブルーを加えてゆくのがコツか。

錫酸コバルト。Cerulean Blue。

19世紀半ばに商品化された。顔料は、耐光性が良く、安定していて毒性もない。

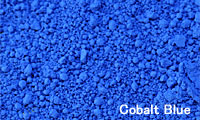

Cobalt Blue

アルミン酸コバルト

19世紀初頭に発明された顔料で、化学的に大変安定している。耐光性もよく、毒性もない。コバルトとアルミニウムの比率によって色の濃淡が変わる。

Copyright(C)1999-2004 Norihiro Matsukawa, All Rights Reserved. - 西洋絵画の画材と技法