|

2023,07,08, Saturday

お久しぶりです。

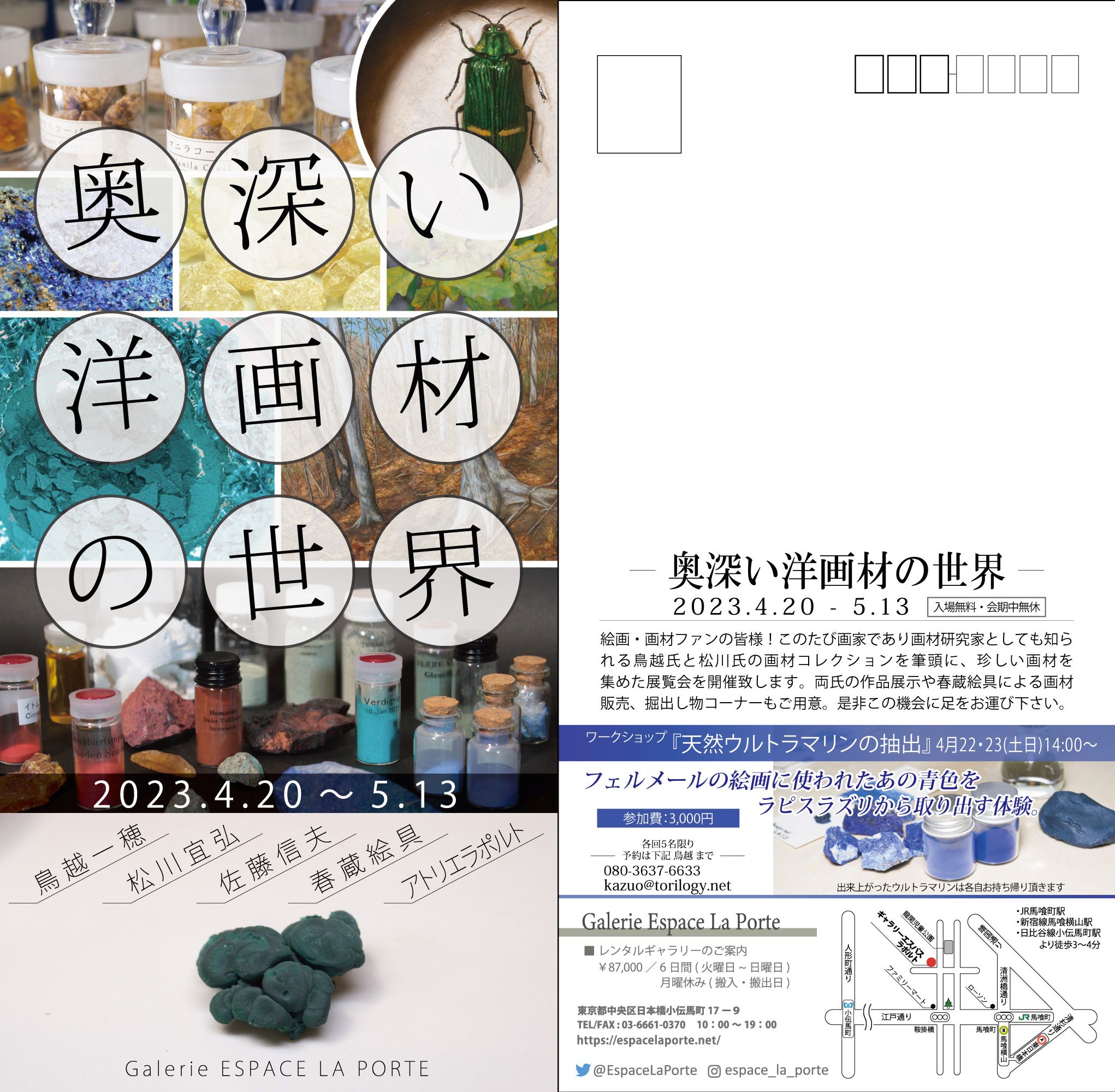

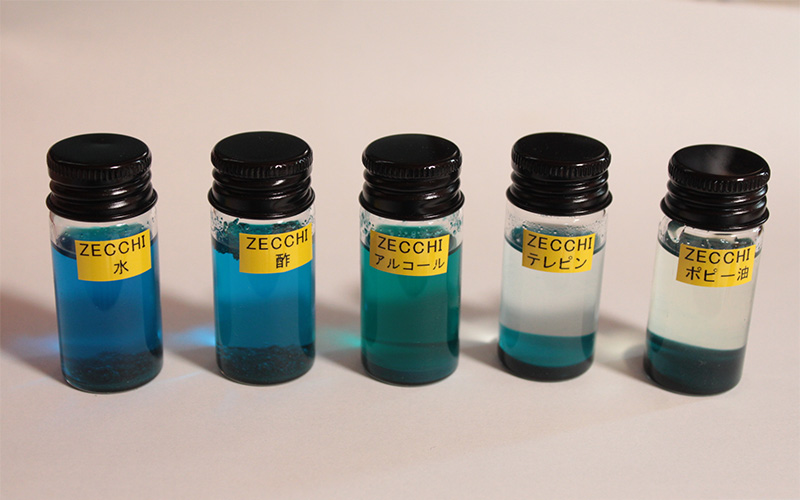

「奥深い洋画材の世界」展はおかげさまで盛況でした。 展示物の解説動画も収録しておりまして、第1段を公開しました。 来場できなかった方はこちらの動画で体験できると思います。ご来場頂いた方は復習ができると思います。 台本なしでしゃべっているので、いい加減なところも多々あるかと思います。非常に長い収録時間となった動画を少しずつ編集、公開する予定です。途中で挫折しないように、手間をあまりかけずに公開していこうかと思いますが、内容で気になる点があればyoutubeのコメント欄でご指摘ください。 第1段で気になるところは、後半、3人でコールドプレスとホットプレスについて話していますけれども、工業的な意味ではもっと大がかりな機械と脱臭漂白の工程を経るものをホットプレスというのかもしれないので、視点によって多少意味合いは違うかもしれません。実はわたしもよくわかりません。 本ブログはしばらく書き込んでおりませんでしたが、本サイトのリニューアルはずっと考えております。サーバーを移転しないといけないのですが、もういっそのこと別のサイトを作った方がはやい気もしてきました。 |

|

2022,10,16, Sunday

植物の苗をいくつか購入しました。絵画材料系はだいぶ踏破しておりますので、美術品のモチーフや文学作品等に出てくるものを植えたりなどしております。なお、文学と言っても古事記や日本書紀、万葉集あたりです。

こちらはクズ。  ありふれた植物ではありますが、今まであまり関心を払っておりませんでしたが、買ってみると急に愛着が湧いてくるものです。  酒井抱一の代表作にも描かれておりますな。今までは細かいところまで見てなかったところもありますが、改めて細部まで鑑賞したい気分になってきます。そしてクズは漢字では「葛」ですが、葛城の地名のことを真っ先に思い起こします。日本書紀では土蜘のところです。 有岡利幸(著)『葛と日本人』も購入して通読しました。面白かったです。このシリーズは全部目を通しておきたいと思い、さっそくいくつか注文したところです。 なお、クズは繁殖力が強いので鉢植えにしましたが、種を飛ばしたり枝から根が張ったりするようです。でもまぁ既にコウゾやカラムシを植えている状況ですから、心配しても今更感がありますが。 ヤマハギ  ハギという植物をよく知らないので、これも植えることに。 オミナエシ  これも雑草みたいなものかもしれませんが、実は最近は野生のものは少ないのだそうです。 アケビ  これもありふれたもので、山に入って探してもいいのかもしれませんが、まずは手元で観察してみることに。 ウツギ  これも、樹種について知るための勉強みたいな感じで買いました。 |