|

2021,10,31, Sunday

もう10年も前のことになりますが、食用として販売されている様々の植物を、顔料と混ぜてパネルに塗布してみたことがありました。

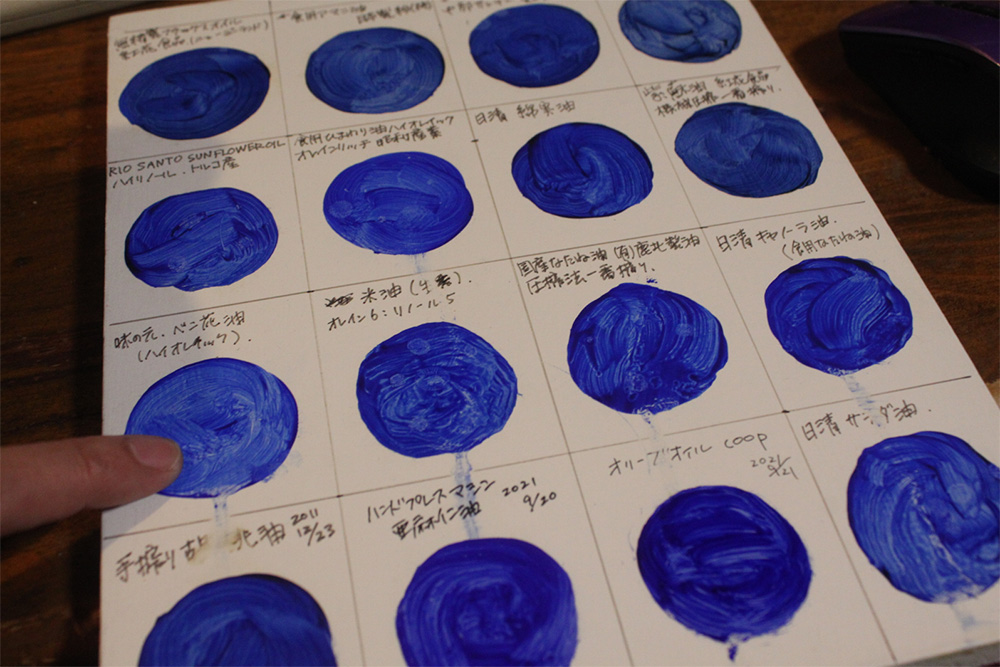

■主な植物油の乾燥性をテスト http://www.cad-red.com/blog/jpn/index.php?e=981  植物油は複数の種類の脂肪酸で構成されており、中でも特にリノレン酸が乾燥性がよくそれを多く含む亜麻仁油などが油彩画の展色剤として使われているわけですが、他にはやや乾燥の劣るリノール酸を多く含む油、例えばポピーオイルや紅花油、クルミ油なども油彩画に使用されています。リノール酸を含む植物油は多いのですが、けっこうな割合で含んでいないと、なかなか乾燥してくれません。オレイン酸は乾燥性はないとされ、オレイン酸主体のオリーブオイルはいつまで経ってもヌルヌルのままとなるでしょう。紅花油、ひまわり油などはリノール酸が多い物とオレイン酸が多いものなどがあります。食用としては酸化し難い方が優れているので、オレイン酸が多い方が好まれると言えるでしょう。 でもまぁ、実際どうなんだろうかと、菜種油、キャノーラ油、米油、ハイオレインの紅花油、ハイオレインのひまわり油まで含めて、手当たり次第に顔料と混ぜて塗布してみたのです。むろん、リノレン酸主体の亜麻仁油、紫蘇油、荏胡麻油などは非常に乾燥性がよかったです。それ意外はなかなか乾燥しませんでした。という試験をやってから、10年経ったけですが、なんとなく取り出し、改めて塗装表面と触ってみたら、なんと皆けっこうしっかり乾燥しており、指でかなり擦ってもびくともしないくらいに乾燥しているのです。溶剤試験はまだやっておりませんが、指先で触れた感じは、かなり理想的な乾燥をしております。むろん10年も待たされるのでは実用にはなりませんが、でも最終的には乾燥しているのです。日新キャノーラ油も、味の素のハイオレイック紅花油も、日新の綿実油も、昭和産業のオレインリッチひまわり油も、国産圧搾法なたね油もいずれも、なんのベタつきもなく、カラリと乾燥しているのであります。例外は米油でこれは製品の表示ではオレイン酸6に対しリノール酸5となっておりますが、ほぼ乾燥していますが、長く触ると指紋の跡が付きそうなベタつき感が感じられます。それと不思議なことに、トルコ産のハイリノールひまわり油も非常にわずかですがベタつきのようなすべり止め感があって、ハイオレインを謳っている昭和産業のひまわり油の方がしっかり乾いております。とはいえ、確かにほぼ固まってはいるのです。 製品の表示の、リノール酸含有量があまり宛にできない可能性もあるということが考えられます。植物から得られるものでありますか、パッケージに印刷された通りとならないこともありましょう。あるいはある程度含まれていれば、いずれは乾燥するということかもしれません。ところで、オレイン酸が大半であるオリーブはどうなるかな、と気になってので、この機会に塗布してみましたので、10年後に結果をお伝えしたいと思うところです。 |

|

2021,10,04, Monday

実家暮らしなのですが、庭にマツの木があるのです。あんまり大きくないのですが、ずいぶん昔からあるような気がします。で、そのマツの木から、松脂を取ってみようと思いまして。

庭木なので、幹が細く、そして斜めに格好良く伸ばされていたので、よく松脂採集の写真で見るような、豪快な樹脂採取はできません。樹皮はメタセコイヤと違って、内樹皮もしっかり剥がしてしまった方がよいみたいです。すぐにじわじわと樹液が染み出してきます。一応、樹液の流れを作ろうかと、三角刀で切れ込みを入れまして、下の方に集約しようと思ったのですが、なかなかうまくいきません。斜めに生えているというネックでありまして。下に容器を置きましたが、そこにうまく流れてくれず、容器で受け止めるのはあきらめて、ペインティングナイフでときどきかき取って小瓶に詰めることにしました。  松の木から松脂を取ってみようと思ったのですが、出て来た透明な樹液をすぐに集めてビンに入れたのですが、密封すればそのままかと思ったのですが、白濁するんですね。  私はいろいろ松脂について誤解しているというか、無知でありすぎたと今更ながら思うところです。松脂は出て来てすぐは無色透明であって、それがもうヴェネツィアテレピンバルサムみたいなものだと思っておりました。そこから蒸留によりテレピン精油を得たり、ロジンが残ったりと。しかしそう単純なものではないといえるでしょう。そもそも、採取した時点の松脂というものはめちゃくちゃ濁っているしゴミも大量に含まれるというものでして、そこから精製の工程があったりて、われわれの使うテレピンバルサムも多くの工程を経ているわけです。たぶん。市販バルサムはそれどころか、ロジンとテレピンあるいはペトロールを混ぜて作っていたりすることもあり、そのようにでもしなければあのような綺麗な松脂にはならぬのでありましょう。 もっとも、この辺についての文献は、あれを読めばいいのかもしれないとか、ある程度の目安はあるのですが、しかし、実際に樹脂を採取したりなどしてから読まぬの気付かぬことも多かろうという意味もあって、読書と実践のバランスを取りつつ、勉学に励んでいるところであります。とりあえず言えることは、市販の画用液のバルサムはかなり人工的なものであろうかと思います。ロジンとテレピンまたは石油系溶剤を混ぜたものであろうかと思いますが、それを明示されているメーカーもあるようです。もちろんそれでいいのだと思います。そしてヴェネツィアテレピン、シュトラスブルクテレピン、カナダバルサムなど、バルサム類は原木や産地に違いではあるのだと思いますが、兎膠の原料が実は兎でなかったりということもわかりつつある今となっては、表示通りそのまま100%信用するという人はもう居ないとは思いますが、そうだとしてもまぁそんなに気にすることでもないかな、と。 以前動画でバルサムについて語ったことがありますが、今思うと画用バルサムについての私の認識は未熟なものであったと言えるでしょう。 上記動画公開のあと鳥越一穂氏はいろいろ調査されていた模様ですので、ご参照ください。 ■ロジン+ターペンタインによる還元バルサム https://torilogy.net/2741 |

↑上に戻る↑ :