|

2023,10,14, Saturday

前から考えていたwebサイトのリニューアルですが、別サーバーですっかり作り直すことにしました。

ドメインも変わります。 サイト名は考え中です。 下記URLになりますので、移行はそちらをご参照ください。 https://arch-pigment.net/ しかし、コンテンツが多いので、まだまだ移転途中です。 最近の状況に合わせて書き直しながら移しているもので。 あと、ハイスピードなサーバー借りたところ、めっちゃレスポンスがいいです。 |

|

2022,02,26, Saturday

我がラクティスですが、ディーラーにて6ヶ月点検を済ませました。昨年からの大雪の影響か下回りがけっこう錆びておりまして、マフラー近辺など部品を交換しなければならないかもしれない的な心配もあったのですが、今はまだよろしかろうということで、通常の点検だけで終わりました。降雪地は融雪剤によって車が錆びやすいわけですが、おそらくは冬はあまり錆びないのであろうと思います。気温が低いので腐食の進行は遅くなるかと。夏に塩カルを綺麗に落として、特に化学反応の進行しやすいときにまめにシャーシをチェックするべきでありますな。金属を腐食させて顔料を作り始めてから、そんなことを思うようになりました。無事、9月の車検が通ったならば、きっとその後2年は乗れるのでありましょう。そこが潮時かなという予感もありますので、今度タイヤ買うときは安いのにしておいて、それからエンジン周りの寿命を延ばす添加剤的なものも入れなくてよいかな、という気がします。そもそも半年毎にオイル交換してるのだからそれで充分でありましょう。それよりも毎年の錆止めコートを欠かさずやってもらうのが車の寿命延長には良さそうな気がします。気に入ってる車なので長持ちして欲しいところです。

さて、3月はあまり仕事の予定が入っていないので、というか、ほぼ入ってないので、この期間を使って未だに試して居なかった顔料の製法を試みてゆきたいと考えております。まず標的となるのは銅系の人工顔料です。代表的なものはヴェルデグリでありますが、ヴェルデグリというと人工の緑青による緑色の顔料を表すのであろうかとというのが私のぼんやりした認識ですが、文献状での知識しかありませんので、ここは実践的な面を試して知識を補強したいところであります。ヴェルデグリは広義では緑青全般について、あるいは緑青的な青い緑色を差す色名となっているようでもあり、ちょっと定義を狭めると意図してかあるいは意図せずとも銅が腐食してできた緑青を差すであろうかと思われます。銅にできる緑青は塩基性炭酸銅、酢酸銅、その他いろいろあり、この場合は化学式的に限定するのはできません。意味的に限定的にすれば、最終的に狭義ではヴェルデグリは酢酸その他の銅を腐食させるガスに銅をさらして作った緑青となるかと思われます。古代では既にプリニウスが製法を書いていますが、酢を入れた容器の中に銅を吊してフタをするみたいな感じだったと思います。これはやってみたんですが、もっと反応して欲しいと思った印象が残っています。腐食して緑青ができるとそれが膜になって中の腐食は進まないという理由もありますが、酢酸以外のガスも供給するべきではなかったかという疑問もあります。何しろ鉛白の作り方も酢の容器に鉛を晒してフタをするというものでありましたから。炭酸ガスを供給したら炭酸銅的になるのでしょうか? それはともかく、ヴェルデグリの作り方としては、他にも酢酸液の中で銅を溶かして結晶化させるという方法もあるようで、酢酸ガスにさらしてできた緑青をさらに溶かして結晶化させるということもあるようです。ダイレクトに銅から溶かして実践している例もネット上にはありました。なお、私も実はやってみようとしたことがあるのですが、ジャムの空き瓶に入れて溶かしていたら、フタが腐食して崩壊するという事故で中断しておりました。当時はネット上の情報が少なかったこともありますが、簡単に諦めてしまいましたが、今回はちょっと粘り強く試してみたいと思います。それからヴェルディターとかバイスなどと呼ばれる銅系の顔料(青~緑色)もありますが、これは人工の塩基性炭酸銅系かと思われまして、製法は全く別となりますが、これも合わせて試してみたいところです。以上、試すべきことは多々ありますが、しかし何はともあれ、銅を酢酸ガスで腐食させるという行為に勤しむのが第一歩であろうと思います。この季節は気温が低くて化学反応も鈍いという、季節的に向いてないということもありますが、夏にやると酢酸に虫が大量に寄ってくるという困った問題がありますので、特に今回は密閉状態ではない状況で酢酸上記に晒したいという考えもありまして、今の時期に試みるのもまた悪くはないという考えがあります。なお、いっそのこと緑系をいろいろ試してみたく思っておりまして、ヴァーディター、サップグリーン等についてやってみるというか、少なくとも素材の入手ぐらいは進めておきたいようにも思います。クリソコラも砕いて、テルベルトにも詳しくなって、緑系に隙の無い知識を得たいと考えておるわけであります。 |

|

2017,01,31, Tuesday

お菓子を頂きました(ありがとうございます)。

いろいろ入っておりますが・・・  左側はワインに合いそうですね。後で頂くことにして、まずは上の袋に入っている手製っぽいものを・  なかなか立派です。コーヒーも準備しましたよ。  中です。 拡大図  たいへん美味しかったです。 無くなったら、少し寂しい気分になりました。 |

|

2016,11,21, Monday

何もかも一段落したところで真夜中にベートーヴェンの交響曲全集を聴きながらウィスキーを飲むのが日課です。実際は何も一段落などしてないことが多いのですが、しててもしなくても夜中にちょっとは飲まねばなりません。ちなみに、ちょっと前まではブラームス、ワーグナー、ブルックナーあたりを長年聴いてたのですが、現在はもっぱらベートーヴェンです。クラシックファンは一周すると、モーツァルトやベートーヴェンに戻ってきてしまう傾向があるようですが、私はベートーヴェン派だった模様。

生徒さんがレザークラフトのコースターを作ってくれました。たいへんありがたいことです。  レザークラフト第1作目の初作品ですが、カービングがなかなか素晴らしい出来映えです。私もレザークラフトはやったことがなかったので、手探りで道具など集めてアドバイス等していましたが、やってみればなんとかなるものです。染色も手探りであり、私ももっとよく勉強したいところですが、作品を実際に私の部屋に置いてみると自然な感じでした。コースターらしくない形状をしておりますが、これは私の要望です。グレープフルーツジュースとウィスキーを混ぜて飲むのが好きなので通常の丸いコースターではサイズが足りないとか、薄暗いところで飲むので、ちょっと広い方がいい等の理由。  こうやって配置してみると、絵的にけっこういい雰囲気になっています。これはなんかすごく格好いいんじゃないでしょうか。ウィスキーの琥珀色とコースターの色が調和していると思います。ちなみに、絵を描くときの照明は昼白色系統に照明の色を合わせていますが、それ以外の時間は電球色にして過ごしています。照明と合っているとも言えるでしょう。コップは百均の小さなグラス。小さいコップに少しつぐのを繰り返すのが好きです。大きめのグラスにたっぷり注ぐとなぜかテンション下がります。ウィスキーは正確にはバーボンウィスキーで、ちょっと癖のある香りがありますが、そこがよいところです。グレープフルーツジュースはちょっと苦みがありますが、そこが他のジュースと替えられないところです。なお、写真ではグラスにウィスキーが入れられており、そこにグレープフルーツジュースを入れるかのような構図になっていますが、よくわかりませんが、グレープフルーツジュースを先に、ウィスキーを後に入れた方が美味しくなります。気のせいでしょうけど。 百均のグラス売り場で、耐熱ビーカーが並んでいたのですが、私は実験好きなので、これでウィスキーを飲むというのはなかなかよろしそうな予感がして買ってきました。  百均製品なのに耐熱ビーカーと表記されているので、実験にも使えるのでしょうか。加熱実験中に割れたら大惨事ですが。しかしビーカーは普通に飲みづらいし、みすぼらしい気分になってくるので、あえて選ばなくてもいいように思います。なお、ウィスキー自体は冷やさないので、結露することもないし、必ずしもコースターが要るわけではないのですが、まぁ、雰囲気的に大事です。 ワインは最近は専らチリワインばかりで、写真に載っているのだけひたすら飲んでます。  スーパーで600円くらいで買えます。甘さ、酸味がほとんどなく、ただ渋いだけのワインですが、なぜだか非常に飲みやすいのです。ボトルのラベルには「カベルネ・ソーヴィニヨン」と書かれていますが、これはワイン用ブドウの品種名のようです。タンニンを多く含むらしく、そのため渋味のワインになっているのでしょう。「甘党」や「辛党:などとよく言いますが私は「渋党」と言えます。渋柿もそのまま食べてみたいところですが、渋柿を食べるとうんこが出口で詰まるという噂なので自重しています。私はワインは冷蔵庫で冷やしておくので、ボトルもコースター上に置くべきか、と考え中。ちなみに、ワインのときのつまみはフランスパン(バタール)です。 ベートーヴェンもめっちゃワイン飲んでたという話ですね。 |

|

2016,03,17, Thursday

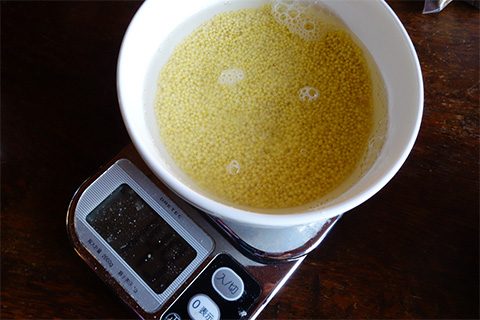

キビ、アワ、ヒエなどの雑穀を食べてみたいと以前から思っていたのですが、ようやく実行できました。

これらの雑穀ですが、米の生産性が劇的に良くなったので今は食されることはないですが、私の親の世代では子供の頃に何かの機会で利用されることがあったようです。ただ、ほとんど覚えていないようですが。米に比べて食味が劣るとされ、昔の農民の領主に搾取されていたので、ヒエ、アワを食べていたとか、そんな説明がされたりすることがありますが、食べたらそんなに不味いのか、というのを実際に体験して確認したいと思っていまして。 しかし、巷のスーパーなどで売られているのは、雑穀をブレンドしてお米に混ぜて炊くような商品ばかりで、各雑穀単体の商品というのはなかった為、ネットで「こだわりの岩手県産雑穀三種のセット」というのを買ってみました。 http://item.rakuten.co.jp/iwate2/000349-005/ それぞれの雑穀を単体で食べないと、食味などわかりませんからね。 届いた商品です。左からキビ、アワ、ヒエ  商品の説明には、お米と混ぜて炊く方法がまず紹介されていますが、ページの下の方を見ると、簡単に雑穀のみで炊く方法が記述されています。要約すると、よく洗ってから1.5倍の水に混ぜてふやかし、ラップでフタをして電子レンジで7分加熱する、という具合です。 さっそく、雑穀を容器によそってみました。  米をとぐようによく洗い、雑穀の重量の1.5倍の水を入れます。  そして電子レンジで加熱したところ、以下のようにふんわりと、もっちりとした感じに炊きあがりました。  キビです。  なかなか美味かな、と最初は思ったのですが、すぐに苦みを感じます。ただ、苦いというのは個人的にはわりと平気ですが。 こちらはアワ。  非常にもちもちとして、食感、食味ともに良好です。というか、すばらしく美味しいと思います。 つぎに、ヒエ  実はちょっと手こずりました。上手く炊けずに、水を追加して再加熱するなどして炊きあがりましたが、単に私が慣れていないだけかと思います。 特に食味として、前二者とくらべて、そんなに強い個性はないように思いました。普通に美味しいと思います。 盛りつけてみました。  もしかしたら品種改良等により、昔の人が食べていたものとは違うのかもしれませんが、今回試した分には、決して不味くはないうえに、アワはびっくりするほど美味しかったです。ちなみに、炊いてからの姿はアワもヒエもすごく似ていて、画像見てたら取り違えちゃってるかも、とか少し心配になってきました。あと、雑穀の色をはっきり撮影したかったので、百均で買った白い器を使って試したのですが、水を入れたりなんだり重さを量る作業をしていて気が付いたんですが、同じ製品なのに重さが全然違ってて、ちょっと驚きましたが、まぁ、プラスチック製品じゃないから、これが普通なのか。百均に限らず、磁器陶器を実験に使うときは重さをきちんと確認するか、理科用品にしないといけませんね。 |

|

2015,03,27, Friday

人間の感情や思考、記憶などは、たぶん脳の活動によって発生しているのだろうけれども、なんというか、説明しにくいのですが、普段はあまり意識しないけれども、自分という意識がなんなのか、深く考えるとどうしても不思議でならないことではあります。同じような人間やあるいは脳を持った生物が多数存在していますが、生まれてからずっと自分は自分で、自分の頭の中から外界を認識しているようで、目を通して外を見て、手を動かして物を触ったりしています。眠って朝起きても自分であり、自意識みたいなものが自分の脳にあって、頭の中に存在しているように思える。しかし、この自意識みたいなものはどのような現象なのでしょうか。生物が複雑に進化して思考能力や感情を持つようになったというところまでは、特に何も不自然な点はなく納得できます。例えば、生物が無数に存在し、それぞれが思考し、意志と感情を持って行動しているという点は、そういうものだということで済むでしょう。脳の機能が電気的、化学的な反応で動いているとして、それによって人間が活動しているとしましょう。自分という人間が居て、そのような電気的・化学的反応で勝手に行動して生涯を終えるならわかるのですが、この自意識みたいなものはいったいどのような存在なのかと疑問も思うわけです。

で、この問いは哲学の1ジャンルであり、「なぜ私は私なのか」という問いによって表されるようです。 参考:なぜ私は私なのか ウィキペディア http://ja.wikipedia.org/wiki/なぜ私は私なのか 「なぜ私は私なのか」という問いは、時間とは何かという問いと切り離せません。時間に関して非常に不可解な点があるからです。宇宙の始まり、言い換えれば時間の始まりを仮に150億年前とするとし、そして仮に終焉があるとして150億年後と見積もった場合、全体で300億年あることになります。その中で、偶然にも今現在自分が生きている数十年の一瞬とも言えるようなわずかな時間が、少なく見積もっても300億年はある可能性の中の、たまたま今であるというのは、偶然にしてもいくらなんでも出来過ぎているのではないか。自分が存在する時間のまだずっと前か、とっくに終わって何億年も経った後だったりする方が自然ではないでしょうか。 これらの問題に明確な解答はありませんが、古くから人類よって考察されてきたので、答えを求めたいと思うならば、アプローチとしては、その経過をたどっていくことが順序としては正しいといえるでしょう。そんなときに役に立ちそうなのが、ウィキペディアの「なぜ私は私なのか」のページであり、つい最近見つけたのですが、とてもよくまとまっているような気がしました。参考文献も多数掲載されており、この問いが発生してしまった人には、よいガイドブックとなるのではないでしょうか。ちなみに問いの発生率は10人に1人らしく予想以上に高確率な模様です。私が学生だった頃は、ウィキペディアなんてありませんから、書店に行って名著と言われる哲学書を多数買ってみたりしたのもよい思い出ですが、いま振り返ってみると、まるで見当違いの本を読んでいて、たいへん効率の悪い読書をしていたといえるでしょう。まぁ、それはそれでいいのかもしれませんが。 最近は科学的にも取り組まなければならない問題となってきている模様です。 参考:意識のハード・プロブレム ウィキペディア http://ja.wikipedia.org/wiki/意識のハード・プロブレム 上記の記事によると「意識のハードプロブレム(いしきのハード・プロブレム、英:Hard problem of consciousness)とは、物質および電気的・化学的反応の集合体である脳から、どのようにして主観的な意識体験(現象意識、クオリア)というものが生まれるのかという問題のこと。意識のむずかしい問題、意識の難問とも訳される。オーストラリアの哲学者デイヴィド・チャーマーズによって、これからの科学が正面から立ち向かわなければならない問題として提起された。対置される概念は、脳における情報処理の物理的過程を扱う意識のイージープロブレム(Easy Problem of Consciousness)である」ということです。 |

|

2009,06,19, Friday

本日は午後から某B氏と共にホルベイン工業(株)さんへご訪問の約束をしておりまして、午前中の空いた時間に古市古墳群を訪ねてみることに。関西滞在中、いろいろ予定はあるけど、その合間に古代遺跡、特に古墳群を見てまわろうと企んでおり、歴史群像シリーズ『図説 日本の古墳・古代遺跡』学習研究社及び『図解古代史 - 旧石器時代~律令国家成立まで写真と地図で解説』成美堂出版などを読みながら予習してたりして。

関西の古墳を訪ねるのは初めてなので、普通ならまず仁徳陵に行くところだが、そっちは日曜を丸々利用するつもりだったので、先に古市方面を。古市古墳群は近鉄南大阪線に沿って散在するので、奈良方向に向かいつつ、古墳群を順番に訪れようかと、まずは一番手前の河内大塚山古墳を見るために恵我之荘駅で下車。  大塚山古墳は古市古墳群に分類されることが多いけれども、位置的には大きく外れていて、だいたい百舌鳥古墳群と古市古墳群の中間ぐらい。そのためか、古市古墳群のガイド的地図には載ってないことが多い。大きさ的には全国で5位だという。これってすごいことだと思うが、廻りの古墳がメジャー過ぎて埋没しちゃってますなぁ。 で、駅から西に向かって歩くこと数分、看板を発見。    デカイなぁ。これまで見た古墳で一番大きいのが、埼玉県の二子山古墳(全国97位)だったので、全くレベルが違う感じだ。やはり本場は違う。カメラに全く収まらん。  堀の途切れている方に行ってみたが、拝所のようなものもなく、ただの柵があるのみ。復元工事とかされるより、鬱蒼とした森林になってる方が時の流れを感じさせるので、こんな感じの方が好きだけど。 西側から撮影。  あまりにも暑いので、日傘を差すことに。日傘っていくら探しても女物しかなくて、少々恥ずかしいのだが、この古墳の周りはほとんど人気がないので、問題なし。 予想外の大きさのため、一周しているうちに時間がなくなってしまい、古市古墳群歴訪計画は初っ端の大塚山古墳のみで終了。 午後は、念願だったホルベイン工業(株)技術部さんのところへ訪問し、工場の絵具製造工程などを見学させてもらいました。その他、たくさん勉強になるお話を伺う。すっかり長居してしまい、ご迷惑でなかったか心配です。  日も暮れ始め、同行していただいたB氏も関東方面へ帰り、その他特に約束もなかったので、前日、暑さで行き損ねた四天王寺に行ってみる。寺の拝観って、だいたい3時過ぎると入れなかったりとか多くて、あまり期待はしてなかったけど、実際に行ってみたら、境内には入れて、さらに五重塔がライトアップされててすごい綺麗なんですな。有料の見学場所は全部閉まってたけど。  |

↑上に戻る↑ :