|

2011,02,24, Thursday

西洋中世の写本にも使われたというタンニンと鉄のインク。西洋ではタンニンにオークのゴール(ナラの虫こぶ)が、鉄には、硫酸鉄(緑礬)が使われたようである(『色-世界の染料・顔料・画材 民族と色の文化史 』)。このインクが西洋文明にとってどれほど重要であったかは、ウィリアム・ブライアント・ローガン(著)『ドングリと文明 偉大な木が創った1万5000年の人類史』を参照されたし。

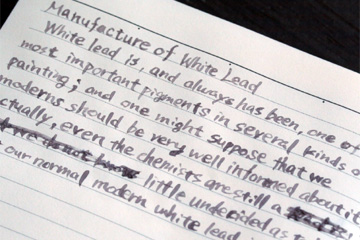

↓こちらのページで作り方を紹介されています http://www.youhishi.com/manuscriptmaking.html こちらでは、ヌルデの虫こぶが使用されていますが、染料の為のタンニンとしては、日本ではヌルデの虫瘤が有名です。ヌルデの虫こぶは個人的に好きな染料なので、ときどき染液を作って、Tシャツなどを染めていまして、その件については下記を参照ください。 http://www.cad-red.com/blog/jpn/index.php?e=470 http://www.cad-red.com/blog/jpn/index.php?e=832 黒い染料とするには、硫酸鉄を入手するか、あるいは鉄クギと酢で鉄媒染液を作るなど、それなりの手間がかかるのだけど、先日読んだ『たのしい科学あそび 鉄の実験』という本で、お茶とスチールウールでインクを作るという、非常に簡単な実験が紹介されていたので、今回それをやってみることにした。この本に掲載されている実験は、しごく簡単な手順だけれども、ここでは、さらに思い切って極限まで簡略化してみた。 緑茶を濃く入れる。  スチールウールとひとつまみの塩を入れて、箸で掻き混ぜる。  すぐに黒い液体になるが、これで既にインクは完成である。なんとも簡単。 箸で文字を書いてみた。  最初は薄いけれども、少し経つとちょっと濃くなる。 Gペンで書いてみた。  タンニンは渋味の成分で、お茶にも多く含まれているから、べつにお茶でもよかったのか。鉄はスチールウールでもいいと。 万年筆のブルーブラックも鉄とタンニンのインクらしいですね。 |

↑上に戻る↑ :