|

2014,12,10, Wednesday

前回はラピスラズリ粉末と、松脂、マスチック樹脂、蜜蝋によるパテをつくったところで終わりました。パテづくりから10日ほど経っておりますが、チェンニーニによるとこのパテはかなり長く放置していても作業に支障はないようです。

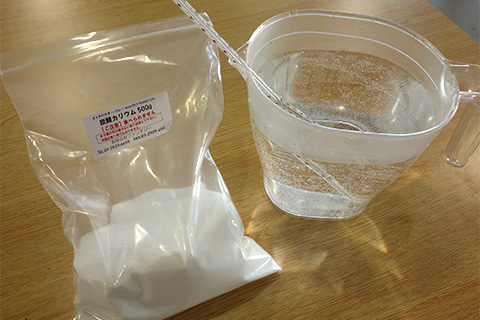

いよいよ灰汁による抽出です。 今回も基本的に金沢美術工芸大学の論文(金沢美術工芸大学紀要 50, 120-111, 2006-03-31)に沿っております。 また、既に鳥越一穂先生が、同様に実践してブログに投稿されておりますので、そちらも参照しつつ行ないました。 論文に沿り、灰の代わりに炭酸カリウムを使用します。  1000ccの水に4gの炭酸カリウムを入れました。 温度は40℃強ではじめて、35℃前後になったところで、温め直しつつ、20~30分くらいを目安に捏ねます。  数分で灰汁の温度が下がってくるので、熱い湯を入れた鍋に入れて、湯煎のような状態にして、ときどき温度を上げました。  20分揉みましたが、青い顔料が出てくる気配は全くありません。全く、です。  が、しばらく待って沈殿したら、底の方にわずかですが、青い顔料が溜まっていることに気がつきました。 パテが白くなってしまい、もう既に青い顔料が無くなっているのかと心配になってきました。 5分休憩したあと、別の器に新たな灰汁を入れて、捏ねはじめました。 2回目はどんどん青い顔料が出て、底に溜まってゆくのがわかり、楽しい作業となりました。  左が1回目、右が2回目です。 ↓25本ほど捏ね続け、沈殿したのち上澄みを捨てたところです。  すっごい、鮮やかな青ですね。 私は2回目を終えたところで、力尽きました。 パテがだいぶ白くなっているのですが、3回目いけるのでしょうか?  もう一個のパテも後日試そうと思います。 予想なのですが、灰汁の濃度や温度の影響もあるのかもしれませんが、それよりも最初のうち青い顔料がなかなか出てこないというのが普通であって、それは気にせずに2度目以降に期待するべきものなのかもしれません。濃度や温度が高いと、青以外の部分や、パテの成分などの不純物も多く沈殿しそうなので、次回はやや濃度を低く、そして温度も上げすぎない状態で、粘り強く捏ね続けてみようかと思います。

| 絵画材料 | 03:41 AM | comments (0) | trackback (x) |

|

↑上に戻る↑ :