|

2009,03,30, Monday

日本では動物の皮などから得た膠はかなり広い範囲で活用されてきたが、チーズの膠の話はあまり聞かない。カゼイン接着剤はヨーロッパでは液状のものなど売っていてわりと気軽に使用できるが、日本ではそんな感じではない。というわけで、獣皮等の膠に関しては、洋の東西問わず根本的な部分では共通していると思うが、チーズ系の利用となると文化の違いを感じていたりするわけで、チーズで物をくっつける実験をここに試みたい。

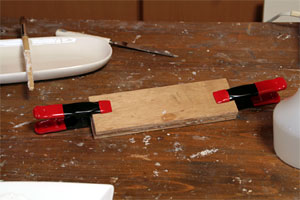

参考までに、チェンニーニは以下のようにチーズの接着剤について紹介している。 第112章 石灰とチーズで膠をつくる法 これは木工の親方たちが用いる膠であって,チーズからつくられる.チーズを水にひたし,生石灰を少量加えて,両手で板切れを持ってかき混ぜるのである。2枚の板のそれぞれに膠を塗り,貼り合わせると,2枚は互いにしっかりと接合する.以上で,種々の膠のつくり方については充分である.『絵画術の書』(岩波書店) 現代では市販のカゼイン粉末を水にふやかし、アンモニア水などのアルカリで中和、水溶液化して使用しているが、これらに替わってチーズと生石灰で試してみようかと。先に断っておくと、カゼインについてよく理解しているかと言われれば、微妙であり、まぁ、だからこそ勉強も兼ねるということで、手順が行き当たりばったりな点はご理解の上読み進めるとと共に内容について無闇に信用しないようお願いします。 チーズは何が相応しいかわからないが、固いチーズだと水と混ぜ合わすのは難しいだろうと思い、スーパーでうらごしのカッテージチーズを入手。石灰はチェンニーニの記述に従って生石灰を使用。英語版のチェンニーニも参照したが、quick limeとあるのでやはり生石灰なのだろう(ちなみに後の実験では消石灰でもチーズ単体でもわりと強力に接着された)。消石灰は持っているけど、生石灰はない。買ってもいいけど、多めに買うと保管が面倒だからして、今回は食品用乾燥剤に含まれている石灰を利用する。スーパーで売ってる海苔なんかの容器にいっしょに入っている石灰乾燥剤である。ちなみに袋が膨張しているものは、湿気を吸ってしまった状態なので、既に消石灰になっているとのことである。   袋から取り出した生石灰はわりと大きな粒だったので、乳棒で磨り潰すことにした(前述のように生石灰は湿り気を帯びると高温になるため、口や目に入るとたいへん危険なので、たぶん真似する人はいないと思われるがとりあえずご注意ください)。一応、生石灰が湿気ってないか確認するために、石灰をビーカーに入れて水をかけてみたが、見事にジュワジュワっと反応して湯煙を出した。 ところで、なぜ生石灰なんだろうか。カゼインをアルカリで中和して水溶液にというのはわからないでもないが、チーズの場合どうか。アルカリとして入れるのだろうか。消石灰ではだめなのか。生石灰の方が強いアルカリとなるからか。あるいかアルカリ関係なく、消石灰が空気に触れて硬化する意味もあるのか。いろいろ疑問はあるが、何はともあれやってみることに。 まずは、うらごしカッテージチーズをビーカーに入れる。  少量の水を注いでかき混ぜる。  で、生石灰投入。水に入れたときのように、ジュウジュウ湯気が出るほどの反応ではなけど、でもビーカーがけっこう暖まりますな。  丁寧にかき混ぜる。Reed Kayだったかの本に金属を使用するなと書いてあったような機がしたので、筆の柄でかき混ぜている。  カゼインとアンモニアでやってるときと同じ臭いがしてきた。チーズと水だけで混ぜていたときと違い、いかにも溶けているという様相を呈し始める。 意味があるかどうかはわからないが、なんとなく湯煎してみる。  こんなふうになりました。  で、どろどろの練り物を板の上にたっぷり塗って、2つの板を貼り合わせてみる。  で、こんな感じで乾燥するのを待つ。  一昼夜が過ぎた時点で、既にガチガチに乾燥しているように見えたが、念のため2日置いてから、クリップを外し、貼り合わせた板を力一杯剥がそうと試みる。  が、もはや素手では絶対に剥がすことは不可能(間に金具を差し込んでグリグリやるとさすがに割れた)。 ところで、チェンニーニでは「チーズを水にひたし」と簡単に書かれてあるけど、どんなチーズか?水に浸すとはどんなふうにか?という疑問が残る。で、こんどはテオフィルスを参照してみることに。 XVII祭壇および扉の板について またチーズ膠について 柔らかいチーズが細かく刻まれ、乳鉢の中で熱い湯で、乳棒をもって洗われ、幾度も注がれた湯がそこから澄んで流れ出るまで〔洗う〕。その上でこのチーズは、手で薄くされて、冷水の中に固くなるまでおかれねばならない。これらの後、平らな木板の上で、別の木をもって極めて細く磨られ、こうして再び乳鉢に移されねばならぬ。〔これに〕生石灰(3)を混ぜた水を加えて乳棒で、酒渣がそうであるような密度になるまで、念入りに擂られるように。この膠で接着された板は、それらが乾いた後では、湿気でも熱でも分離させられ得ない程、相互に接合する。『さまざまの技能について』中央公論美術出版 チーズを熱い湯で洗うという部分は重要なポイントかもしれない。先に読んでおけばよかったが、今回は手遅れということで。それにしても、テオフィルス曰く「それらが乾いた後では、湿気でも熱でも分離させられ得ない程、相互に接合する」というのは、実際その通りで、かなり適当にやったものでも、半端でない接着力である。 |

↑上に戻る↑ :