|

2017,03,19, Sunday

マックス・デルナー邦訳版のコーパル樹脂の箇所に目を通していたら、(コーパルの樹脂を熱で油の溶かす方法は)プリニウスを始め古くからちょくちょく述べられていたけれども、はじめて正確に融解過程が述べられているのは、テオフィルスの諸芸提要においてであるみたいなことが述べられていました。コーパルの熱溶解方法が述べられていたとは、これは私としては迂闊だったというか、テオフィルスは何度もしつこく読んだつもりいたのですが・・。そのようなわけで、該当箇所と思われる部分を日本語訳版(中央公論美術出版)から抜粋してみます。

-- 引用開始 -- ニスと呼ばれる膠について 亜麻仁油を小さな新しい壺に入れ、フォルニスfornisと呼ばれる樹脂(1)を極めて細かく磨って加えよ。それは最も澄明な乳香の外観をもつが、砕かれると、より明るい光沢を放つ。それを汝が炭火の上にかけたならば、沸騰しないように入念に、三分の一が蒸発するまで煮よ。そして焔に注意せよ。何となれば、それは極度に危険であり、引火した場合には消すのが難しいからである。この膠で上塗りされたすべての絵は、光沢を放ち、美しく又全く長持ちがする。 -同じく別の製法で-(2) 火に耐えて割れないような石を四つ組合わせて、その上に新しい壺をかけよ。そしてその中に、ロマン語でグラッサglassaと呼ばれる、上述の樹脂フォルニスを入れよ。そしてその壺の口の上に、底に穴をもった、より小さな小壺をかぶせよ。そしてこれらの壺の間に蒸気が全く洩れぬよう、そのまわりに粘土を塗れ。その上で、この樹脂がとけるまで、入念に火にかけよ。更に汝は、細くて柄にとりつけた鉄棒を持ち、それで上記の樹脂が、すっかり液化したことを感じとり得るまで掻き混ぜよ。汝は、炭火にかけられた壺の傍に、中に熱い亜麻仁油の入った第三の壺を置くように。そして鉄棒を抜き出すと、糸の如きものを引く程に、樹脂が完全に液化したならば、それに熱い油を注ぎ、そして鉄棒で掻き混ぜよ。そして沸騰しないように、そのまま一緒には煮るな。そして時々鉄棒を抜き出して、少量を、その濃さを試すために、木又は石の上に塗れ。そして重さにおいて、油が二、樹脂が一の割合となるように留意せよ。もし汝が汝の好みに合うように、入念にそれを煮たならば、火から下ろし、蓋をとり、冷却するままに放置せよ。 註(1)《フォルニスと呼ばれる樹脂gummi quod uocatur fornis》を、Ilg訳およびde I'Escalopier版訳では《フォルニスと呼ばれる(アラビア)護謨》、またC.R.Dodwell訳では《sandaracと呼ばれる護謨》とするが、我々はテオフィルスがこのgummiの溶剤に亜麻仁油を用いていることから、これは護謨ではなく樹脂であるとするJ.G.Hawthorne-C.S.Smithの説を採ることにした。通常護謨は水溶性である。また同じくJ.G.Hawthorne-C.S.Smithは、本章に記された二つの製法において、恐らくフォルニスが性質を異にすることを推測している。 註(2)手写本のうち、Hのみがここで第XXII章を起している。 -- 引用終了 -- これってコーパルのことだったのか・・・。正直なところ、後半の方は3回くり返して読んでもちょっと何言ってるのか俄には理解しがたいところがありますが、コーパルを使って記述の通りに試してみたいところではあります。実際、チーズ膠など、他のメディウムに関してはかなり再現性が高く、けっこう確実なことが書かれている書ですので、参考にしたいところです。極めて細かく磨ってから、というのはヒントになりそうですね。なお、翻訳が独特ですが、「膠」はメディウム、ぐらいの意味だと思います。註も重要です。ゴムのことを「護謨」と漢字で記されているのは、さすがに少々読むのが辛くなってくるところです。 |

|

2017,03,14, Tuesday

シルバーホワイトを筆頭にフレークホワイト、クレムニッツホワイト、クレムスホワイト、レドホワイトなどと鉛白絵具の名称は非常に多いのですが、おそらくは全て慣例名的な用法で、厳密に産地や製法を表しているわけではないでしょう。個人的にはレドホワイトという呼び方が、最もストレートで私の好みですが、それはともかく、クレムニッツ、そしてクレムスは都市名だと思うのですが、この違いは何か。各社の絵具のラベルを確認すると、一般的に英語ではクレムニッツホワイト、ドイツ語でクレムサーヴァイス(クレムザーヴァイス?)と書かれること多いように見受けられます。

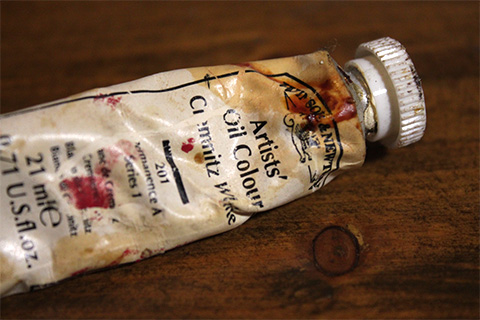

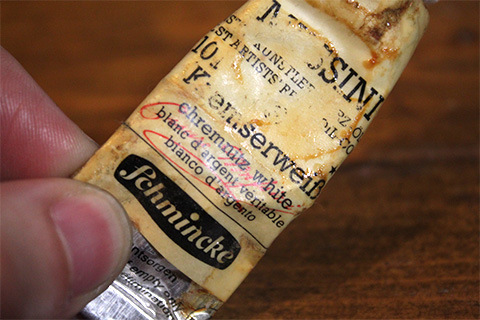

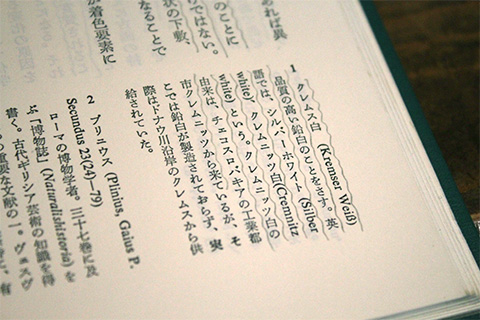

・ウィンザー&ニュートン(英)のクレムニッツホワイト  汚れていて読みにくいのですが、ラベルには大きくchremnitz whiteとあり、下段に各国語の表記で、小さくCremserweißの文字が見える。やはり汚れていて、非常に読みにくいが申し訳ないですが、頭文字がKじゃなくてCになっているように見えます。 ・ムッシーニのクレムス白(クレムザーヴァイス)  大きくドイツ語名、kremserweißと書かれ、下段に小さく英語表記のchremnitz whiteが見られます。 マックス・デルナー邦訳版p.78の註に以下のような解説があります。  --引用-- ・・・英語ではシルバーホワイト、クレムニッツホワイトという。クレムニッツ白の由来は、チェコスロバキアの工業都市クレムニッツから来ているが、実はそこでは鉛白は製造されておらず、ドナウ川沿岸の都市クレムスから供給されていた。・・・ --引用終了-- これはどういうことなんでしょう。ドイツ語圏ではクレムスから直接供給されていたが、英語圏ではクレムニッツ経由だったのか。それとも、いずれもクレムニッツ経由だが、ドイツ語圏では、それがクレムスの白だとわかっていたのか。 参考:各社シルバーホワイト : とりロジー http://torilogy.exblog.jp/15853599/ フランス語、イタリア語は残念ながら全くわからず、その辺の違いも検討できたら面白いのですが。イタリア語はちょっと勉強してみたい気がします。チェンニーニとかダ・ヴィンチの頃とかの単語がある程度、なんとなくでも読めたら参考になりそうなので。 |

↑上に戻る↑ :