|

2011,10,17, Monday

漆喰用の消石灰を作る方法は、『ポンペイの壁画2』巻末の「ローマ壁画の技法」が読みやすいと思う。

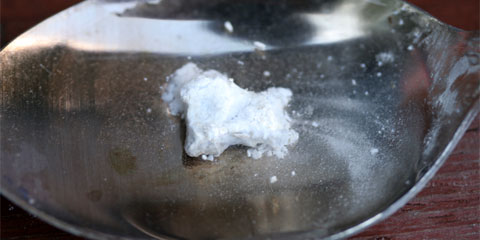

以下抜粋を引用。 「純粋な石灰岩を選び出し、窯で900-1200度の高温で焼くと、二酸化炭素が発生する。この操作によって炭酸カルシウムから生じる酸化カルシウム生石灰、もしくは焼き石灰と呼ばれる・・・<中略>・・・こうしてできた灰白色の生石灰の塊を平らな容器の中に入れて水で「消和する」。するとこの塊は高温を発し、水酸化カルシウム-白色のどろどろの石灰-ができる。このできたての新鮮な石灰はモルタルの材料として使用されるか、あるいは石灰沈殿槽の中で完全に消和させるため「水に浸けられる」。その中での消和は、少なくとも数年はかかる。」 古代ではすでに技術的に成熟していたようだけれど、石灰で漆喰のようなものを作る方法は、それよりずっと昔から発見されていたのかと思われる。同書でも「火を焚いている場所の近くの石灰岩が細かく砕けたり、どしゃ降りの雨の日に熱くなって湯気を出し、どろどろに溶けたあと再び固くなるさまなどを見て学んでいったであろうことは想像に難くない」とある。あまり高度なものとは考えすぎずに、原初的なものを目指して、石灰岩から漆喰っぽいものを作ってみたいと思うのである。 というわけで、石灰岩を焼いて生石灰を作り、水で消和して消石灰を作るという行為を行ないたいと思うが、その方法として考えられるのうち、それほどの手間なく自分で出来そうなものとしては「市販のかまどと薪で焼く」、「陶芸用の石油式窯で焼く」、「染色などをする際に使っているブロック積のかまどでコークスと一緒に焼く」というようなものが挙げられる。いずれも、大きな投資はなしに実行できるけれども、石油式窯の方は現在故障中である。 いずれにしても、まずは、予備的実験として、炭作りのときと同様、いつもの如く、カセットコンロで試してみようと思う。簡単な道具でできれば体験学習としても活用できるということで。 はじめに、石灰石ではなく、市販の炭酸カルシウム粉末(競技場ライン用)をフライパンの上で焼いてみることにした。  しかし、どうもうまくいかなかった。フライパン上で3時間熱し、ガスカセットを2本消費したが、特に目立った変化はなかった。 生石灰化したかどうかの判断として、水に投入したときに熱を発するか、または、水をカルカリ性にするか、という点に注目したが、水に混ぜてもペーハー値に変化はなかった。 生石灰を作るにはかなりの高温と時間が必要であるが、この場合フライパンがむしろ熱を遮っているとも言える。 しかし、これは試しにやってみただけで、特に深い意味はなかったから、すぐに放棄した。 で、いよいよ石灰石を取り出す。  琉球石灰岩の砂利、小さめの砕石である。 正直、見た目で判断すると、石灰岩として純度が高いかどうかはやや疑問である。 建材屋さんより、サンプルとして頂いたものである。 カセットコンロ上で、直接火が当たるように熱する。  30分ほど熱したところで、焼けた石を水に入れてみたが、水で崩壊するということはなかった。  30分程度では、なんら変化ないだろうと予想していたから、べつに気にしなかったが、その水にペーハー測定紙を入れてみたところ、わずかにアルカリ性になっていた。それなりの手応えはありそうである。  加熱1時間継続で、小さな石を取り出し、水に浸けてみた。水で崩壊するということはなかった。 しかし、その水のペーハーは完全に強いアルカリ性を示した。  だんだん日も暮れてきた。  さらに30分経ってみたところで、また小さな石を水に入れてみた。水に入れたところで崩壊する兆しはなかったが、割り箸の先でちょっと押したら見事に崩れ去って、粉になった。ちなみに元の石灰石は、力いっぱい押したところで、割り箸で粉々になるということはない。というわけで、生石灰の完成に近づきつつあるような気がした。  2時間加熱したところで、一端終わりにした。ほんとはもっと長時間でないと駄目なのだろうけど、少量のサンプルを焼くだけなので、この時間で充分かと判断した。 焼いた石灰石は、すぐに瓶に移して密封した。空気中の水分と二酸化炭素で、元の炭酸カルシウムに戻ってしまうといけないと思ったからである。  しかし、あるいはすぐに水に入れて消和させるべきだったのかもしれない。 明くる日、さっそく水に浸けてみることにした。 まず、小さくて、より白くなっている石を選び・・・  試しに水をかけてみた。  表面が崩れ去り、石がじゃっかん温かくなった。 石灰乾燥剤に入っている生石灰などは、沸騰させるほどに水を温めるが、そこまではいかないようだ。 瓶に水を入れてみた。  期待したほどの反応がなくて、少々ガッカリである。  粉化したのは、この程度であったが、しばらく水に浸けた状態にしておいたのち、漆喰のように使えるか試してみたい。 備考 今更だけれど、建材サンプルではなくて、理科実験用に売られている石灰石を使えばよかったと思った。 カセットコンロは温度はわりと火力が強いので、火力不足というよりは、加熱時間が足りないということかもしれない。 しかし、強火で加熱を続けると、カセットコンロが激しく劣化するし、ガスカセットが温まって危険である。 練炭の上に石灰石を置いて、一昼夜ぐらいずっと熱し続けるなどの方がいいのかもしれない。 |

|

2011,10,14, Friday

私は漆喰には詳しくありませんので、まさに自己学習の為であるので、以下はあまり信用せずに閲覧ください。

まず、市販の農業用消石灰のみを水で捏ねて塗ってみました。  ずいぶん、ひび割れましたな。 消石灰のみを塗っただけでは、収縮や水分不足により割れ等が起こるようで、消石灰の他に何か他の顔料を混ぜたり、繊維を含めたり、ノリを入れたりなどして使われるとのこと。ある程度砂などを混ぜた場合は、多少割れが起こりにくくなる。日本の漆喰に入れるノリは、より多く水分を含んだ漆喰練り物を作るということと、急激に乾燥させない目的に為に入れるようです。ウィトルィウスには、細かい大理石末を入れるようなことが書いてありましたが、大理石末は買おうかどうか迷い中であり、とりあえず、ただの石灰末(炭酸カルシウム)を買ってみました。  競技場ライン用の炭酸カルシウム。Amazonで購入。本体800円くらいですが、送料が+500円ほど。 昔はラインには消石灰が使われいて、目や喉に凍みたりたりしたんですけど、今はただの炭酸カルシウムが主流の模様。 消石灰の場合は、雨が降ると固まって消えにくくなるという性質があったけれども、炭酸カルシウムは逆に流されて消え去るのでしょうね。消えてなくなった方がいい場合もあるでしょうから、どっちが優れているというわけでもないですが。 ほぼ同じ条件ですが、炭酸カルシウムを混ぜたら、ひび割れがとても少なくなりました。  最終的に試したいのは、石灰岩から、消石灰を作るという作業です。 これは琉球石灰岩。  実はだいぶ間から石灰岩などの素材を集めており、そして関連の図書や論文なども目を通していたのだけど、ちょっとわからない部分も多く、けっこうたいへんそうな感じであったので、いまいち実行に移せなかった。 久々にWebを検索したら、以下のようなページを発見。 http://shikkui.iza.ne.jp/blog/entry/2410097/ これは非常にわかりやすいです。 下記もなかなかヒントなります。 土佐漆喰の作り方 (高知県の土佐漆喰製造業者を訪ねて) http://citykankyo.umu.cc/sozai/shizen-sozai-6.htm http://citykankyo.umu.cc/sozai/shizen-sozai-7.htm |

↑上に戻る↑ :