|

2010,06,21, Monday

コーパル樹脂を研磨するという商品を買ってみた。

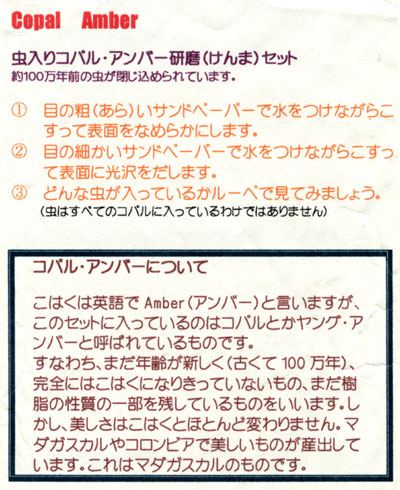

いや、実は買ったのは数年前の話で、天然樹脂の入手先が今ほどネット上にたくさんなかったときに、東南アジア以外のコーパルっぽいなぁと思って手を出したわけである(実際、マダガスカルコーパルだった)。コーパルを磨こうなどという気持ちはなかったので、そのまま放置していたけれど、ここにきて、なんだか急に磨いてみたいという気持ちがわき起こったので、徐ろに取り出してみた。 商品の構成は↓な感じである。  コーパル樹脂と、800番、2000番の耐水サンドペーパー、説明書だけである。 説明書  もう、説明書で説明しきれてしまっているので、あまり書くことがない。 磨きにくそうな形の樹脂塊ばかりなのだが、一番無難そうなのを選んでみる。  磨いてみたが、付属のサンドペーパーがちょっと小さいような気がしないでもない。  800番で形を整えてみた。  もっと形を整えたかったが、これ以上やると、最終的には無くなってしまいそうに思えたので、この辺で妥協する。 その後、2000番で磨くと、↓のようにちょっと宝飾品っぽくなってきた。  2000番と言えども、サンドペーパーであるからして、これ以上は滑らかな表面になりそうにない。宝飾品みたいにしたければ、以降はコンパウンドと布などで磨くことになるのかも。 虫眼鏡でじっくり観察したが、ゴミようなものばかりで、この樹脂塊には虫は見あたらなかった。 |

↑上に戻る↑ :