|

2009,02,26, Thursday

今回は↓これ。

http://naturalpigments.com/detail.asp?PRODUCT_ID=431-10S  ショップの解説によると、キプロス島の褐鉄鉱より得た顔料とのこと。 リモナイトの標本を持っているけど、↓のようなものである。  ただし、先日のヘマタイト同様、鉱物のようなものではなく、土状のものから得たと思われる。そもそも、リモナイトは厳密な分類上では鉱物に該当しない。この場合、おそらく水和酸化鉄というぐらいの意味で使われているのかと思うけど。 しかし、まぁ、せっかくなので、手持ちの標本も顔料してみようかと、条痕色を確認してみる。  実はこの標本、あまりリモナイトっぽくないかも・・・。普通もっと黄色なものなんだが、なんか赤い酸化鉄がずいぶん混ざっているような。。。 で、先日購入した”石の絵具”セットを使って研磨。  これ、赤くね? とりあえず、アラビアゴム水溶液で塗ってみる。  詳しくはわからんけれど、今回購入したリモナイト顔料は、水和酸化鉄としてより純度の高いイエローオーカーって感じでしょうか。なんか、人工のイエローオーカーみたいな冷たさを感じるのだが。 |

|

2009,02,19, Thursday

↓これ。

http://naturalpigments.com/detail.asp?PRODUCT_ID=450-31S 酸化第二鉄を主な発色成分とする天然の酸化鉄赤。  開けてみるとこんな感じ。  ちなみにヘマタイトの鉱物は下記の写真のようなものを持っている。  ただし、顔料の方は、鉱物を砕いたものではなくて、おそらく土状のものから採取されたかと。というか、顔料名にヘマタイトと言われても、酸化鉄赤ですというぐらいの意味しかなさそうな気もする。 試しに鉱物の条痕色をチェック。  条痕色とは、素焼きの陶板など固い板に鉱物を擦りつけたときに付着する色で、鉱物を判別する情報のひとつとなる。それと、鉱物を顔料にしたときの色も分かる。写真を見ると、確かに鉄さびっぽい色のような気がしないでもない。でもちょっと暗いかも。 上記のサンプルを削るのは勿体ないので、もうちょっと扱いやすい形状のヘマタイトを用意。  先日、購入した「石の絵具」のタイル上で、研磨材を使って顔料にしてみる。  赤い色が広がるかと思いきや、ちょっと予想外の汚い紫色が。。。。 一応塗ってみた(アラビアゴム水溶液)。  予定では、赤い色が出て、鉱物の見た目は黒いのに粉にすると赤なんですよ的なことを書こうかと思っていたけど、なんか違う結果に。しかし顔料を購入したショップで売ってる、チューブ絵具のヴァイオレット・ヘマタイトの色見本と似ているような。。。 |

|

2009,02,01, Sunday

Natural Pigmentsより下記の商品が届いたので、さっそく練ってみた。

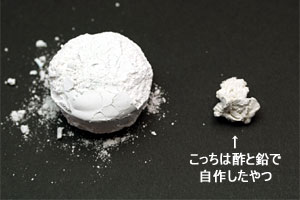

Stack Process White Lead (Dutch Method) http://naturalpigments.com/detail.asp?PRODUCT_ID=475-11S こんな袋に入っていた。  中身はこんな感じである。  ちなみに、右横の小さな塊は、前に鉛板とビネガーで自作した鉛白。 で、練り板上にブツを配置。  ショップの説明では予め乳鉢と乳棒で砕いてからビヒクルで練った方がよいとあるが、面倒くさいので練り棒で潰すことに。  この作業は粉塵を吸い込みやすそうなので、毒性の顔料でもあるから、念のため、丸めたティッシュを鼻穴に詰めて作業した。 砕いたところで展色材を投入。  自製サンシックンド+ノーマルリンシード+樹脂と蜜蝋の混ざった自製メディウム。 ステンレスのヘラで混ぜ合わせる。金属のヘラだと大理石板に傷が付くことがあるが、しかしやっぱ弾力性とかの面で、金属ヘラがよい。  練り棒で、顔料と展色材を混ぜ合わせる。  砂のような大きさの粒が混ざっていて、ざらざらしてる。現在の鉛白より粒子の大きさにバラツキがあるというのはショップの説明にもあったがこういうことか、あるいは乳鉢で擦ってないから、こんな感じなのか。 全体が濡れるくらいに混ぜ合わせたら、少量ずつ分けて、じっくり練り合わせる。  練っているうちに、ざらざらはなくなっていく。一般的に市販されている鉛白はいつまで練っても綺麗に練り上がらない、という話が以前掲示板に書き込まれていたことがあったけど、こちらはそんなことはなく、練れば練るほど報われると言った感じで滑らかになっていく。たいへん気持ちよく、徒労感みたいなものがない。  購入したときの塊はそんなに密度が高くないのか、よく練り合わせると体積としてはかなり小さくなって、減っちゃったのかと思うほどである。  3時間以上かかけて、ようやく練り上がったのが、たったこれだけ。 |

↑上に戻る↑ :