|

2009,04,18, Saturday

チーズの接着剤について(1)

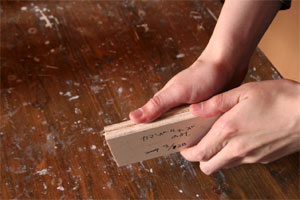

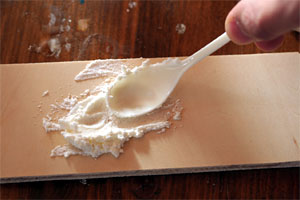

http://www.cad-red.com/blog/jpn/index.php?e=566 チーズのみで板を接着する。 http://www.cad-red.com/blog/jpn/index.php?e=573 前回、カッテージチーズ(うらごし)を水に混ぜたもので板を接着してみたが、今回は消石灰、あるいは生石灰を加えたもので、同じことを行なってみる。 カッテージチーズ(うらごし)は少量の水に溶くと見た目も臭いもヨーグルトみたいな感じになる。この時点でしっかり混ぜておいた方が後の作業が楽になる。  そこに、消石灰を少々投入する。  しばらく攪拌していると、微妙に透明度が増してくる。ちょうとカゼインをアンモニアで水溶化したときとそっくりで、独特の硫黄っぽい臭いまで同じだったりする。ただし石灰はそれなりに白いから、後に紹介する石灰水を使った場合に比べるとずっと白く見える。  板に塗布して、貼り合わせてみる。  1~2日放置すると、素手では無理なぐらいに接着されている。水とチーズだけのときはコンクリート壁に繰り返し叩き付けているうちに剥がれてしまったが、今回はそれくらいのことではビクともしない。  接合面したところはこんな感じ。溢れた糊が黄色っぽい透明になっている。  次に、生石灰を使用してみる。現代人向けの処方ではアンモニアか消石灰を採用していることが多く、生石灰と消石灰の違いで何か差が出るだろうかと気になってしまわないでもない。『絵画材料事典』のカゼインの項には「・・・ほとんど全種のアルカリのいずれかと混合すると接着剤となる。アルカリが石灰の場合はこの接着剤は強耐水性となる。今日では消石灰(水酸化カルシウム)の方が生石灰より使いやすくなっている・・・」とあり、当時との状況の変化により消石灰の方が身近なものになっているから、というふうにも想像できる。また、カゼイン接着剤は元々耐水性とされるが、石灰を使用するとより強い耐水性が得られると読み取れる(A.P.ローリーはアンモニアの替わりに石灰を使ってもなんら利点はなかったと書いている)。単に強いアルカリが必要なら、現代なら薬局でアンモニア水を買うのが楽であり、同じくらい消石灰も身近に存在するが、生石灰は確かにそうでない気がする。 先ほどと同じようにカッテージチーズ(うらごし)を水で溶いてよく攪拌する。肝心の石灰であるが、実は生石灰を塊のまま投入しても効率よく反応してくれず、むしろ粉末の消石灰の方がうまくいったくらいだったので、直接投入は止め、ひとまず生石灰を利用して石灰水を作り、それを入れてみることに(生石灰は食品乾燥剤のものも、薬局のものも大きめな粒のものしかなかった)。正確には生石灰に水を入れて軽く混ぜただけの状態なんだけど。ちなみに、生石灰は水と反応して熱を発するのでくれぐれもご注意ください。  反応がとても早く、すぐさま半透明状になった。  同じことを消石灰を溶かした水でもやってみたが、生石灰の方が遥かに強力と思われた(pHとか計ったわけではないけど)。間違って飲んじゃったりしたら胃が溶けるかもしれないので、くれぐれもご注意を。 板に塗って、貼り合わせてみる。  さっきより、透明度高いっすね。アルカリとして強いという点と、白い粉があまり入ってないからかと。 これもまた強力に接合された。  接着面が黄色くなっている。  |

|

2009,04,14, Tuesday

前回からの続き。

「石灰とチーズで膠をつくる」と書くと、漆喰などのイメージから、石灰の硬化によって固まると思われてしまう可能性がなきにしもあらずな気がするが、基本的にはチーズ膠はカゼインによって接着するもので、石灰はまずタンパク質(カゼイン)分解するアルカリとしての役割が主であり、石灰の硬化は全く無関係とは言わないけど、ほとんど関係ない要素ではなかろうかと。チェンニーニの場合も石灰を少量加えるとしか書いていない。べつに石灰でなくても、灰汁やアンモニア水でもいいのかもしれない。しかし、その前に、チーズをアルカリで溶かさずに接着することはできるのか試してみたい。チーズを食器についたままにしておくと落とすのに手こずるが、平滑な磁器でさえ大変なのだから、板を接着した相当接着力があるだろうなと思うわけで、試しにチーズに何も手を加えず接着してみることにした。最初に実験に使ったのはカマンベールチーズである。内側の柔らかい部分はかなりの粘りがあって、いかにも接着剤として機能しそうであり、またどこのスーパーでも簡単に買えるということで。 カマンベールチーズの内側の柔らかい部分を板に塗る。  2枚の板を貼り合わせる。  一晩放置する。  素手で剥がそうとするも、ビクともしない。  ハンマーで叩く、コンクリートの床に何度も打ちつける等の無茶をやっても、剥がれる様子はなかった。びっくりするほどの接着性である。 次にカッテージチーズ(うらごし)を使って接着してみた。カマンベールと比べると、かなりあっさりしているので、少々不安である。  一応、接着されて、一見強力に接合されているようだったが、床に落っことしたら割れてしまった。  水分が足りずに、ぼさぼさの状態で貼り合わせたからかもしれないと思い、水でよく溶いて再度試みた。  ヨーグルトっぽくなったものを板に塗布。  今度はしっかり接着されている。力一杯剥がそうと試みるも素手では無理だった。  コンクリートに何度も打ち付けていたら、さすがに剥がれてしまった。  なお、アルカリで溶解したサンプルも用意しており、そっちはコンクリート壁強打でも剥がれることなく強力に接着されていた。 まだ検証として充分ではないが、結果から予測するに、カッテージチーズだけでも接着可能であるが、アルカリで溶かしたものに比べて接着力は劣るようである、ということが言えそうだし、溶かしてあればとろりとして塗り具合もよいということは確かである。が、それとは別に、カマンベールの接着力は尋常ではなく、何も手を加えない状態で強力に固まった。カマンベールの場合、熟成の過程で白カビがカゼインを分解するので、ちょうど石灰やアンモニアを加えた状況と同じことが起こっているのかもしれない。ちなみに、日本で売られているカマンベールは熟成の途中で殺菌処理されるが、本物のカマンベールの場合、特に熟成し過ぎたものはどろりと溶けたような状態になり、強いアンモニア臭がする、という話である。 |

↑上に戻る↑ :