|

2011,08,14, Sunday

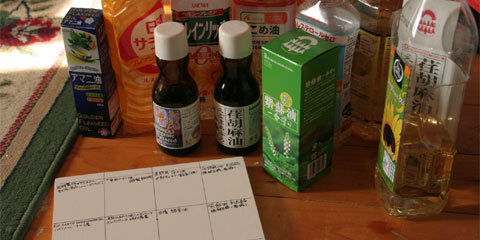

乾性油と不乾性油の中間、「半乾性油」と呼ばれたりする油脂、胡麻油、綿実油、大豆油など、そこそこの割合でリノール酸を含んでいる、その類の油を塗料の媒材として使用した場合どうなるのか?

単に乾燥がひどく遅くなるというだけなのか、それとも最終的にベタ付いたまま状態でしっかり乾燥することはないのか? ハイリノールのベニバナ油はチューブ絵具で使われているけれども、食用として大勢を占めるハイオレイックのベニバナ油は乾燥しないのか? リノール酸もリノレン酸もほとんど含まない不乾性油に関しても、絶対に乾燥しないのだろうか? 以上のようなことが、前々からちょっと気になっていたので、確認しておきましょうかと思い、手当たり次第に試験塗布してみることに。  実験方法は、食用油と乾いた顔料を混ぜて、塗るというだけである。支持体はアクリルジェッソを塗った合板パネル。板にアクリルジェッソを塗ったものは、意外と媒材を吸い込まないので、このような試験に適していると思う(吸収性が高いと、吸収しただけで乾いたような感じになってしまいますからね)。 できれば、同じ厚さの塗膜に塗るとかすると、個々の油の乾燥速度が正確に測れて理想的なのだけど、ひとまず今回は乾燥するかどうかを先に確かめたいので、適当に筆で塗布ということで。ちなみに、同じ厚さに塗る方法は、絵具メーカーさんを見学させて頂いたときに見せてもらった覚えがあります。 で、一応、塗布した油脂について、主なものをメモしておくと、食用のフラックスシードオイル2種を塗布したけど、これままず乾燥するでしょう。画材用よりは遅いだろうけど。それから食用のエゴマ油と、塗料用のエゴマ油、エゴマ油と性質が似ていると思われるシソ油も塗ってみた。これらはリノレン酸主体である。 ヒマワリ油は、従来のハイリノールと、最近よく見るハイオレインの2種を塗布。予想ではハイリノールは乾燥し、ハイオレは乾燥しないであろうかと。同じ、ハイオレの紅花油。あとは綿実油とか、米油とか、ある程度の割合でリノール酸を含む油を使ってみた。この辺がどうなるかが、主な見所ではないかと。あと、参考までに食用油のスタンダード的存在、日清サラダ油も塗ってみた。  あと、3マス残っております。 まず、半乾性油として取り上げられることの多いゴマ油あたりを。 それから、リノール酸含有率がそれなりに高いグレープシードオイル。西洋では葡萄の搾りかすや枝の炭をヴァインブラックとして使用してきたし、種の油が媒材としてどうなのかという点は少々気になる。 ちなみに、結果がわかるまでに、かなりの日数がかかると思われる。1年ぐらい気長にまってみる予定。 --------------------------- 2011年9月25日追記 1ヶ月半ほど経過したので、状況報告。 ●未精製フラックオイル 紅花食品 備考:原料はニュージーランド産 良好に乾燥 ●食用アマニ油 日本製粉(株) 良好に乾燥 ●荏の油(塗料用)中部サンデー販売(株) 良好に乾燥 ●荏胡麻油 紅花食品 備考:機械圧搾一番搾り 良好に乾燥 ●RIO SANTO SUNFLOWER OIL ハイリノール 備考:ひまわり油、トルコ産 やや乾燥して粘りがあるが、まだ指に付く。 ●オレインリッチ 昭和産業 備考:食用ひまわり油 ハイオレイック 全く乾燥しておらず ●日清 綿実油 触るとべたついた感触があるが、指にはつかない程度に乾燥 ●紫蘇油 紅花食品 良好に乾燥 ●味の素 べに花油(ハイオレイック) 全く乾燥しておらず ●米油 全く乾燥しておらず ●国産なたね油 (有)鹿北製油 圧搾法一番搾り 全く乾燥しておらず ●日清キャノーラ油(食用菜種油) 全く乾燥しておらず ●日清サラダオイル 全く乾燥しておらず リノレン酸系のオイルは、全て良好に乾燥。リノール酸をわりと多目に含む綿実油が乾燥しかかっている。リノール酸ひまわり油の乾燥が遅いのが気になるところであるけど、ひまわり油はリノール酸の量が環境によって変わるそうなので、1サンプルでは不十分かも。 |

|

2011,08,03, Wednesday

普段、粉末膠を使用しているせいか、あまり意識しないけど、板や棒になっている膠を触ると、膠というのは本当に固いということを実感する。三千本など、初めて使おうとしたときは、戸惑ったものである。折って水に浸けられるので、実は棒状というのは楽な方だったが。

以前、膠自作の話をエントリーしたことがあったけど、その際、厚めの板状固めたのだが、これがまた固くてピクリとも動かない。短剣を作ったら武器になるかもしれないという感じである。  で、同じように「PVA」を固めたらどうなるだろうかと、ちょっと気にならないでもないです。膠と同じくキャンバスの目止めに使われているので、どのぐらい違うかという比較はやはり気になるところです。そんなわけで、膠を固めたときと同じように、PVAを固めてみることにしました。 用意したのは2種類のサンプル、PVA文具糊と、PVA洗濯糊。これらはたぶん、濃度が違う。洗濯糊の方には濃度10%と表記されているが、文具糊は不明。 というわけで、膠を固めたときと同様の容器に、文具糊をだばだばと注ぐ。  ダイソーの一番大きな文具糊2本使用。 つづいて、洗濯糊も。  で、乾燥させる。  成分の大半は水分だから、これよりずっと薄くなるであろうことが予想されるが、それは膠も同じである。しかし、そんなことより、膠液は常温ですぐにゼリー化するから、乾燥させる上で、網に移すとかいろいろできるけど、PVAは液状のままなんで、乾燥させるのにちょっと時間がかかりそうである。 で、かれこれ1ヶ月ほど経過。 自信はないが、たぶん乾燥したと思う。  指でくにゃっと簡単に曲げられます。  洗濯糊の板。  これも、曲げられる。  だから何?、という感じであるが、やはりPVAと膠では、固さにかなり差があるように思われる。どっちも利点になったり欠点になったりするであろうけど、キャンバスとしてはPVAの方が、柔軟性があった割れなどの問題も少ないと思われる。特に細く巻いたりするときはPVAの方がよさそうである。自分がキャンバスメーカーだったら、安心して在庫したり、出荷したりできそうである。しかし、画布が麻の場合は、吸放湿により強い力で伸縮するので、これで麻を押さえられるかという不安がある。「木綿化繊混合画布」に「PVA目止め」「アクリルジェッソ地塗り」そして「アクリル絵具での描画」とくれば、相性としては最強の組み合わせであり、アクリル絵具は永続的に柔軟性を保つというから、経年後も長く理想的な組み合わせは続きそうな予感がする。麻と綿の生地を触っていると、麻でPVA目止めはちょっと難しいかなと思うというか、最近、あちこちで、木枠に張ったキャンバスが弛むという話を耳にするけど、これが原因の一端ではなかろうかと疑ってるわけです。個人的には、亜麻キャンバスの場合は、膠引きの製品を使っておこうかなと、今のところは考えているところです。アクリル絵具使用者の場合は、綿化繊+PVA+アクリル地塗りで鉄板ではなかろうか。なお、実験がおかしいとか、話が短絡過ぎとか、ご意見あればコメント欄にお願いします。 |

↑上に戻る↑ :