|

2009,07,05, Sunday

前回までの荒筋。

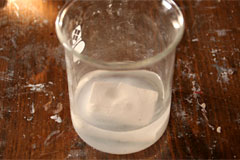

チーズの接着剤について(1) http://www.cad-red.com/blog/jpn/index.php?e=566 チーズのみで板を接着する。 http://www.cad-red.com/blog/jpn/index.php?e=573 石灰とチーズの接着剤 http://www.cad-red.com/blog/jpn/index.php?e=575 牛乳と顔料で板にペイントする http://www.cad-red.com/blog/jpn/index.php?e=587 チーズに関しては、自分でもいい加減、飽きてきたような気がしないでもないけど、実験した写真が残っているので、めぼしい物をささっとエントリー。 ■プロセスチーズを使ってみる。 以前紹介した例では、主にうらごししたカッテージチーズを使っていたけど、スーパー等で一番普通に見かけるプロセスチーズは使えないだろうかということで、以下のように試してみた。 プロセスチーズです。  フレッシュチーズの類と違って、いきなり石灰水でプロセスチーズを綺麗に溶解させるのは難しいので、予め一晩水に浸して柔らかくしてみる。  ↓  一晩水に浸すと、ふやけて柔らかくなり、ちょっと混ぜるだけで、こんな風に簡単に練りもの状に。  少量の水を加えれば、うらごしカッテージチーズと変わらん雰囲気に。  以降は、石灰水を入れて、よくかき混ぜてから、板を貼り合わせてるといういつものとおり。結果としては、素手で剥がすことができないくらいに接着されたので、まぁ、うまく言ったというところか。しかし、コンクリートに強打してみたら剥がれてしまったので、カッテージチーズ使用時より劣っているかもしれない。が、消石灰じゃなくて、生石灰を使っていれば、強力に着いたかもしれないとか、心残りも少々なきにしもあらずだが、この件はもういいや。 ■チーズで封をしている例を発見。 缶詰誕生200周年-200年前のびん詰を復刻- 包装容器及び容器詰め食品のプロを育てる - 東洋食品工業短期大学 http://www.toshoku.ac.jp/tech/108.html なるほど、こんな方法があったとは。というか、こんな発想があったとは。 これを再現するわけではないけど、盛り上げみたいな感じにチーズを塗ってみようかと試す。 カッテージチーズに生石灰を投入。  ベニヤ板に盛って、ついでなので、適当なものを貼り付けてみた。  |

↑上に戻る↑ :