|

2020,11,29, Sunday

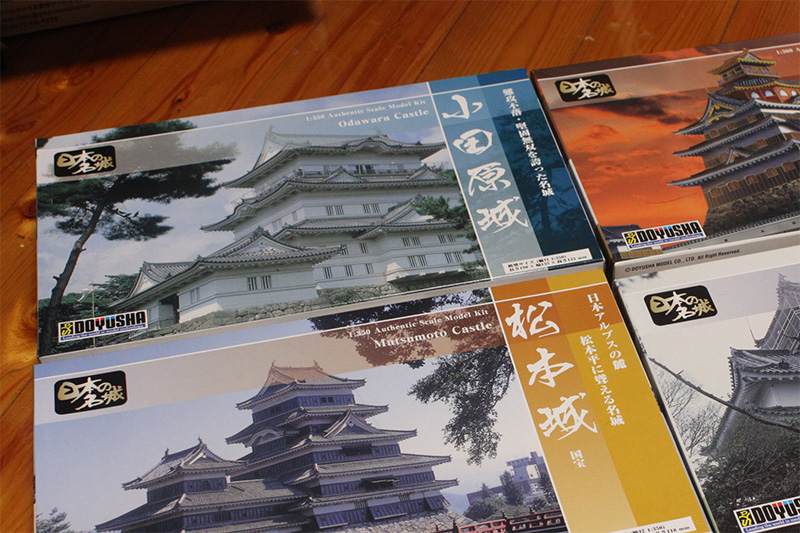

童友社のお城シリーズを買ってみました。小田原城、松本城、安土城、岐阜城の4つです。

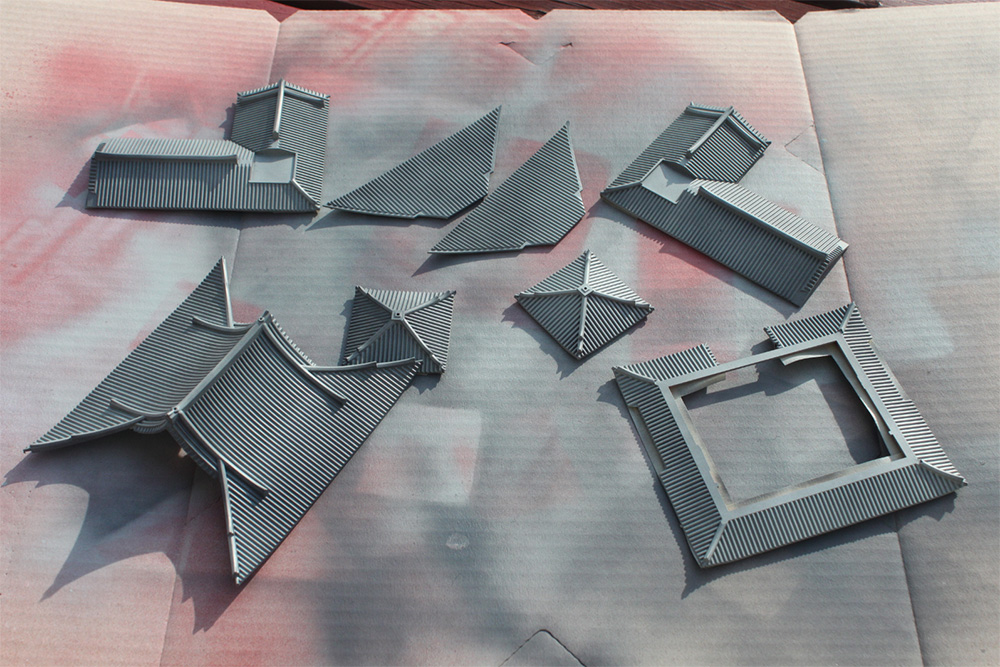

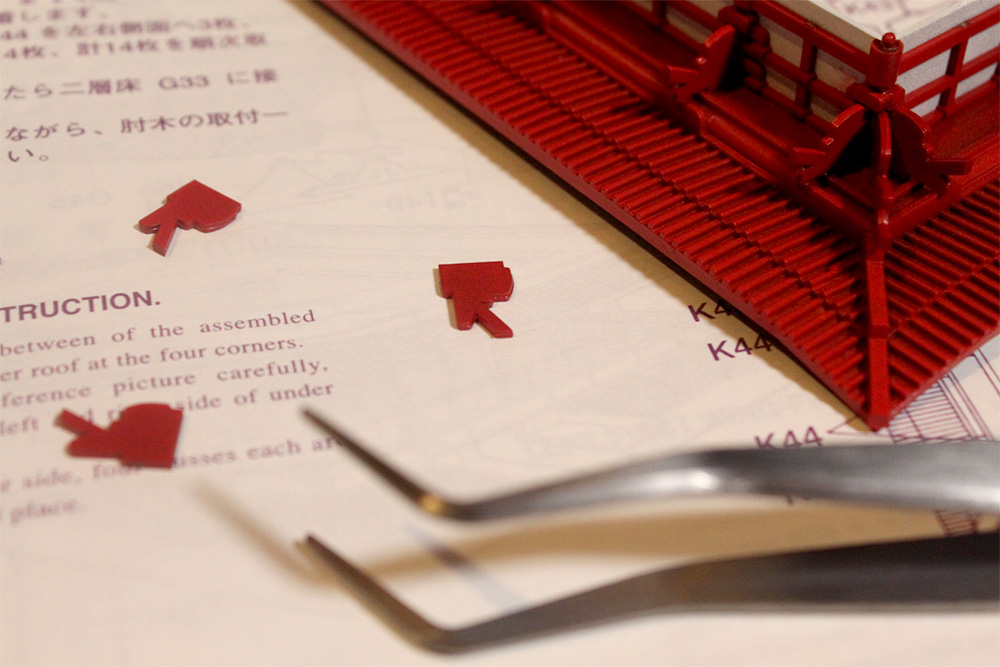

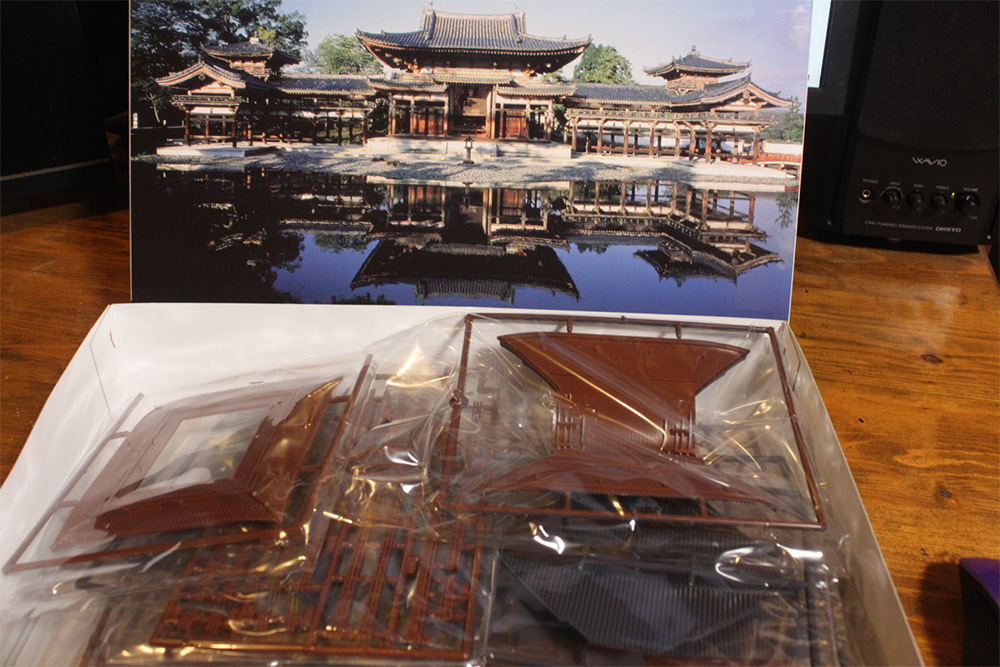

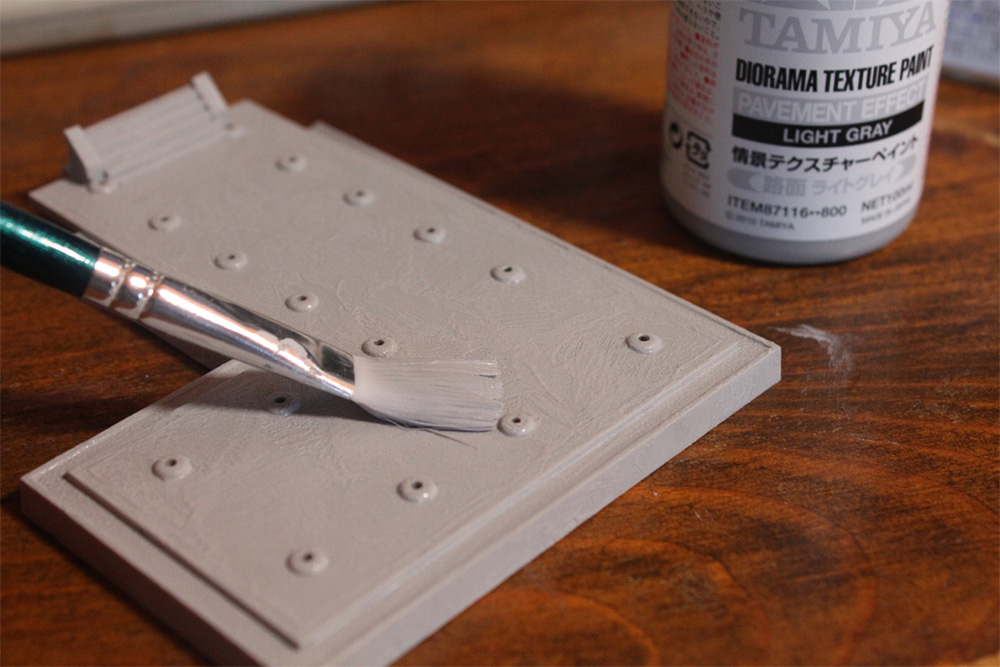

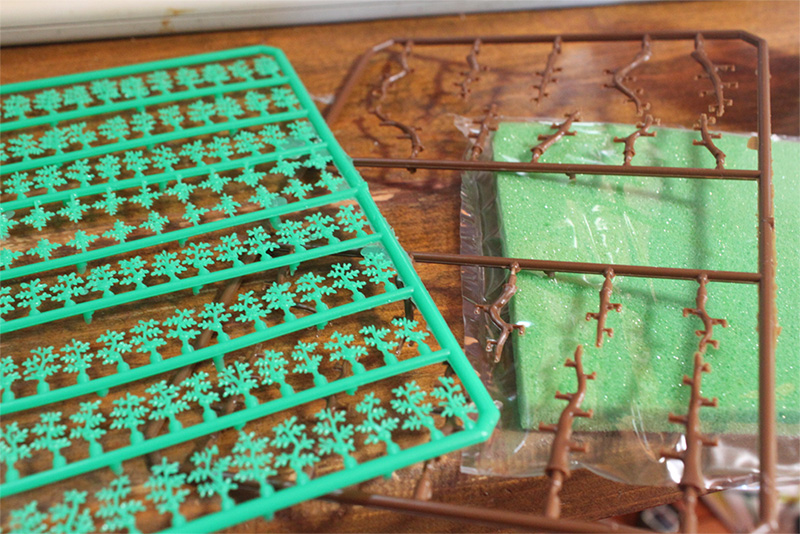

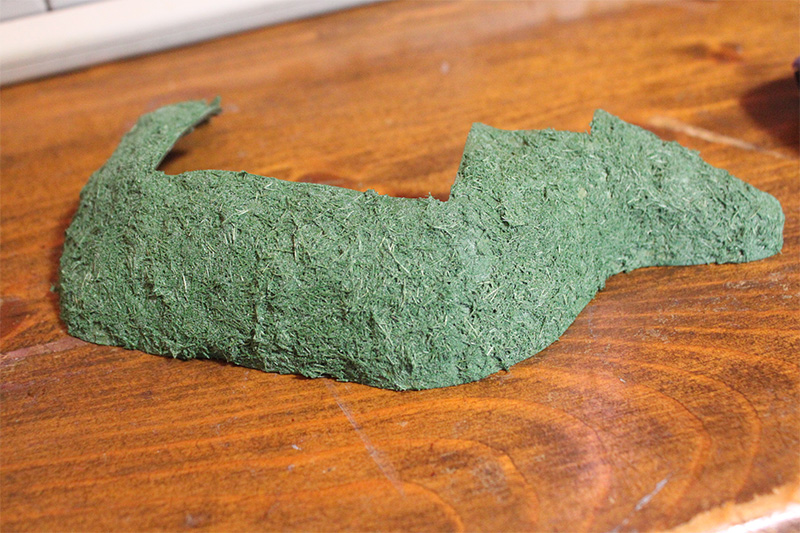

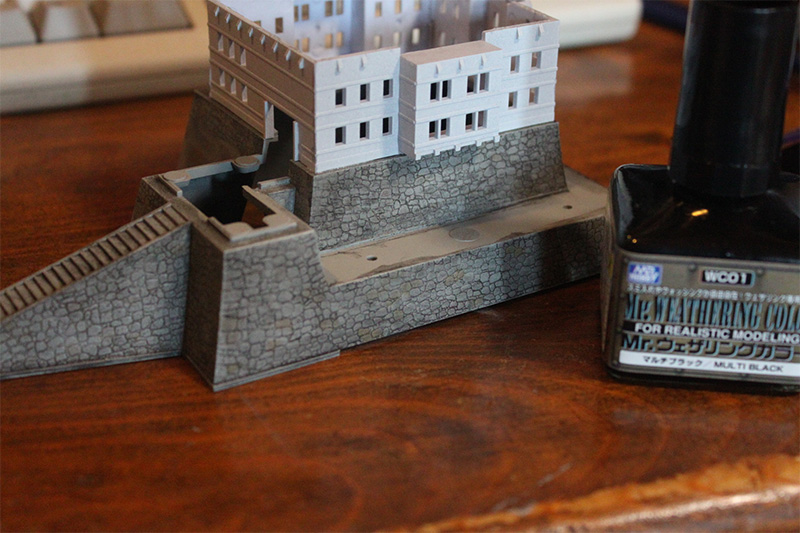

機会があれば、他のお城モデルも買ってみたいとは思いますが、ざっくりと大きさの比較もできるように、スケールは1/350前後で統一して買い求めていこうかと思います。というわけで、試しに一個作ってみる的な感じで、小田原城からはじめてみようと思います。 箱を開けてみると、現代のプラモデルとはまた違った雰囲気のオーラが感じられます。古い金型を駆使しつつも継続して販売してくれてることはありがたいことなので、パーツの精度などに文句を言ってはなりませんが、しかし樹木のパーツは、ちょっとさすがに使用を躊躇せずにおれません。  youtubeでベテランモデラーの姫路城制作動画を参照したら、うまく加工して利用しておりましたので、手間を惜しまなければ化けるとは思うのですが、強度的に丈夫なものは作れそうにないですし、今回は木は付けないという方針でいきたいと思います。 というわけで、木を取り付ける筈だった箇所の穴を、エポキシパテで塞ぎ、ヤスリをかけました。  妙な形状ですが、現在の小田原城天守の西側は土が盛ってあり土手みたいになっていますが、それを再現したパーツでありましょう。 ちょうど、タミヤの情景テクスチャーペイント[草 グリーン]が届いたところなので、全体に草が生えてる感じにしてみようと思います。  塗ってみたら、色がけっこう派手と言いますか、人工染料的な色合いで驚きました。 これはダメだなと思ったのですが、乾燥したら艶が引いて、いかにも牧草みたいな草らしい感じになっております。  さすがに1/350スケールには不自然な大きさの草ですね。1/35なら自然なサイズの繊維かと思います。それと、うまく草を立てる方法もあるようです。さらに、まるで牧草地のように全面に塗るというよりは、土とか石などのテクスチャーと混在させることによって、より自然な感じになるかと思います。 石垣ですが、クレオスのMr.ウェザリングカラーという商品が届いたので、それを試してみることに。  パーツのモールドが浅くて、うまく拭き取るという感じにはいかなかったのですが、とりあえずはこんなものですかね。何しろプラモ初心者ですから、あまり深く考え過ぎずにとりあえず試してみるというくらいに考えてやっております。 パーツのモールドが浅くて、うまく拭き取るという感じにはいかなかったのですが、とりあえずはこんなものですかね。何しろプラモ初心者ですから、あまり深く考え過ぎずにとりあえず試してみるというくらいに考えてやっております。というわけで、こんなふうになりました。  建物部分はパーツの噛み合わせも良好で、城モデル初心者にはちょうどいいキットだったのかもしれません。強いて言えば、たくさん開いている窓から、向こう側の窓からの光が見えて、いかにも中が空洞なのがわかってしまうのが難点ですが、たぶん城モデル全般の問題なのでしょう。窓は塗装前にプラ板でも貼って塞いで置いた方が良さそうです。瓦屋根をウェザリングとかドライブブラシとかやりたかったのですが、この窓ではリアルさは追求できぬと思って、モチベーションも下がったので、本模型はここで終わりにしたいかと思います。城模型の練習、プラモデル用の特殊な塗料を試してみるという目的は達したので、よろしいとしましょう。特にウェザリングのテクニックは、既に制作した仏教建築模型に施したいところなので、上手くなりたいところです。 さて、現在の小田原城は鉄筋コンクリート造りであり、プラモデルの方もそちらを再現しておりますので、天守に上って展望するためのフェンスも付いております。今の価値観であれば、天守再建も、模型の方も、往時の姿を再現したくなるところなのですが。しかし、そもそも我々が戦国の城としてイメージする平城の天守というのは、安土城以降と考えると、戦国末期から江戸時代に入ってからのものであるわけで、意外と新しいものです。この小田原城も秀吉が攻めた小田原城とは全く違う姿であったことかと思います。その辺を読んだりしながら作ると面白いでしょうなぁ。 |

↑上に戻る↑ :