|

2008,07,12, Saturday

灰汁というのは、植物の灰を水に混ぜたときの上澄み液で、灰中の水溶性成分が溶けた水溶液。主成分は炭酸カリウム。アルカリ性で、染色用途ではアルカリ媒染剤となる。染料系の色材をいろいろ試してみている今日この頃なんだけど、まだ灰汁での媒染というものをやってみたことがないので、今回はそれを試してみることに。

昔の人は薪やら炭やらを日常の燃料としていたので、木灰、および灰汁は豊富にあり且つ非常に多用途な材料として使われていたようだが、現代ではあんまり身近ではないっすね。家にも火鉢のようなものがあるので、灰がないわけではないけれど、あまりたくさんはないので、藍熊染料(株)の木灰(樫)を使用。500gを630円で買ってくるのはどうなんだろうと疑問に思いつつも、だからと言って大量にまとめ買いしても使い道ないし、まぁ、しょうがないということで。  この記事では、木村光雄(著)『自然の色と染め』P.68の手順に従って行なうことに。具体的には「・・・灰の10倍の量の水(たとえば、灰1㍑なら水10㍑を加えて、時々かき混ぜながら1週間ほど置き、上澄みを取る方法で・・・」という、たったそれだけの一文であるが。しかし、その他にも灰汁の性質についていろいろ書かれてあるので参照されたし。 では、さっそくバケツに木灰を入れ、容積比にて10倍の水を注ぐ(本の処方が重量でなく体積比だっただめ、計り損ねて結局てきとうな感じで水を入れてしまったが)。  で、よくかき混ぜる。  フタをする。  1週間ほど、時々かき混ぜながら観察。一部の灰が水の表面に浮かんで、綺麗に上澄みが取れるか心配だったが、何度もかき混ぜる行為を繰り返しているうちに、全部下に降りていき、一週間後には実に綺麗な上澄みが取れそうな様子に。  というわけで、できあがった上澄みをすくい上げる。  さっそく実験ということで、スオウ(蘇芳)で染めたシルク(未媒染)を、灰汁に付けてみると、オレンジ色が鮮やかな赤へと変化。  シルクのスオウ染め、左が未媒染、右が灰汁媒染(乾燥したら紫色に)。  |

|

2008,07,04, Friday

布というのは織る際に縦糸に糊付けするらしいが、生地店で布を購入してきた際、その布に糊がついているか、あるいはすでに糊抜きされているのか確かめる手段としてヨウ素液で試験する方法があります(理科の実験などでやるヨウ素液とデンプンの反応を利用したもの)。

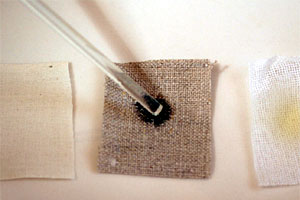

本実験では、ヨウ素液として、薬店で簡単に手に入る希ヨードチンキ(ヨウ素を含む)を使用。ただし、そのままでは反応が強すぎてかえって判定が困難になるため、水で約30倍に薄める。  購入した布の一部を切り取って、ガラス棒(のようなもの)でヨードチンキ液を1~2滴ほど垂らす(布の端に垂らしてもいいけど、作業中にヨードチンキが飛び散ったりすると、せっかく購入した布のあちこちに黒い斑点を作ってしまいかねないので、やはり切り取ったサンプルがよろしい)。  今回は生地屋から購入したシーチング、生地屋から購入した生成の麻布、画材用の麻布(膠引き済み)、薬店のガーゼでテストしてみた。画材用の麻布は生キャンを使用したかったのだが、手元にあったのが膠引き済みのものだけだったので、その裏側を使用することに(割と高級な部類のキャンバスである)。ガーゼは薬局で購入したもので、精錬・漂白されている布の典例として実験に加えてみた。  写真は左からシーチング、麻布、画材用の膠引き麻布、ガーゼ。ヨードチンキにより青紫色に着色された場合はデンプン糊がついている可能性あり。黄色いままの場合は、デンプン糊はないであろうということで。見たところ、シーチングは糊がある模様(まぁ、実際は布に触っただけで分かるのだが)、生地店の麻布もデンプンの反応が出てるっぽい、画材用の膠引きキャンバス(の裏側)はほぼ無色、ガーゼもほぼ無色。 なお、染色の場合は、糊が残っていると染料をよく吸ってくれないため、糊抜きは重要な行程だが、絵画の支持体として使用する場合どうなのかはよく知らない。デンプン糊は用紙のにじみ止めとしても普通に使われていたり、ときには絵画用地塗りの媒材とされる記述をみることもあるので、べつになんか悪いというわけではないと思うが。 というわけで、染料関連の本で布の精錬、漂白の部分を読んでいて、糊が付いているかどうかの判別方法を知り、思わずやってみたくなったので、そのレポート也。素人実験なので、そのつもりで読んでください。 |

↑上に戻る↑ :