|

2020,12,12, Saturday

フジミ模型の出雲大社1/100を買おうかなと思いつつ、注文ボタンを押さずに過ぎておりますが、さすがの出雲大社だけあって、なかなかの大きさらしく価格も¥8,800(税込)となっており、実売価格は6千円前後だけれども、それでもプラモデルとしてはなかなかのお値段であります。まぁ、買うと思いますが、前に買った諏訪大社もまだ作っておらなんで、あまり先走りして買ってもなぁというところではあります。先に下調べだけしておこうと思って、『日本名建築写真選集(第14巻)伊勢神宮・出雲大社』1993を読了。前半は写真集、後半は梅原猛の歴史的な、あるいは文学的な解説、そして稲垣栄三による具体的解説となっているのですが、大変勉強になりました。限られた紙数ながら、基礎的な知識を得たように思いましたが、むしろ自分の知識の乏しさを痛感したとも言えます。まぁ、これ読んでるとむしろ伊勢神宮が気になりますが、伊勢神宮のプラモデルはないみたいですね。ウッディジョー「1/150 神明造り 神社」は近いかもしれませんが、まだウッディジョーに手を出す勇気はないです。やはりフジミの出雲大社を買わねばなりません。このブログの記事を投稿したら、ポチっと注文ボタンを押しにいかねばなりません。なお、1/50銀閣寺は既に購入したのですが、あまりの小ささに驚きました。税込1760円なのですが、ガンダム旧キットだったら300円くらいの箱に入っておりましたよ。ガンダム市場と比べても仕方ないのですが。でも、小さいながらも先日調べた銀閣の特徴はけっこう忠実に再現されており、教材としては立派なものであると思われます。

さて、最近はできるだけ図書のような資料は買わずに、図書館などで読んで済ませた方がいいのではないかな、というふうに考えを変えております。できるだけ、一回読んだときに記憶するように訓練せねば、膨大な量の資料に埋もれるだけで、時間と物理的空間だけ無くなっていくようで。模型制作の場合は具体的に色とか形状を操作していくので、けっこう印象に残って、学習方法としてやはりよろしいかなと思います。しかし、作った模型を置く場所が必要という、物理的空間の占め方がそろそろ問題になってきておりまして、とりあえず部屋の本をどけて、本棚に置いておこうかなと考えております。図書の方は外の物置に移してしまおうと思って、現在、その為の適当な本棚を組み立てようとしているところです。180センチくらいの高さの本棚作って、物置に入れておこうかと思いまして。物置に入れて湿気って黴生えたりする可能性もありますが、べつにそんな念入りに保存するほどのものでもないし、最低限読める状態であればもういいです。というわけで、安いパイン材を買ってきて切り始めたわけですが、ぱぱっと適当に作ろうと思っていたものの、最近大工作業から遠ざかっていたので、勘が戻らない。 |

|

2020,12,01, Tuesday

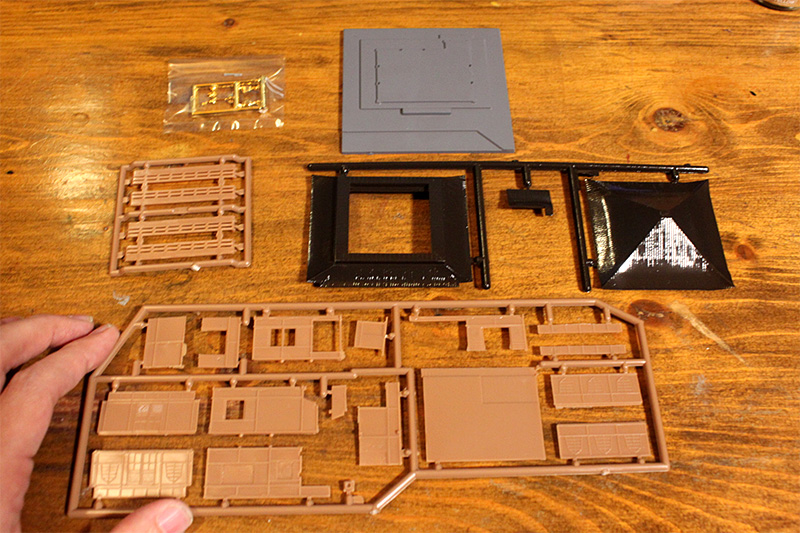

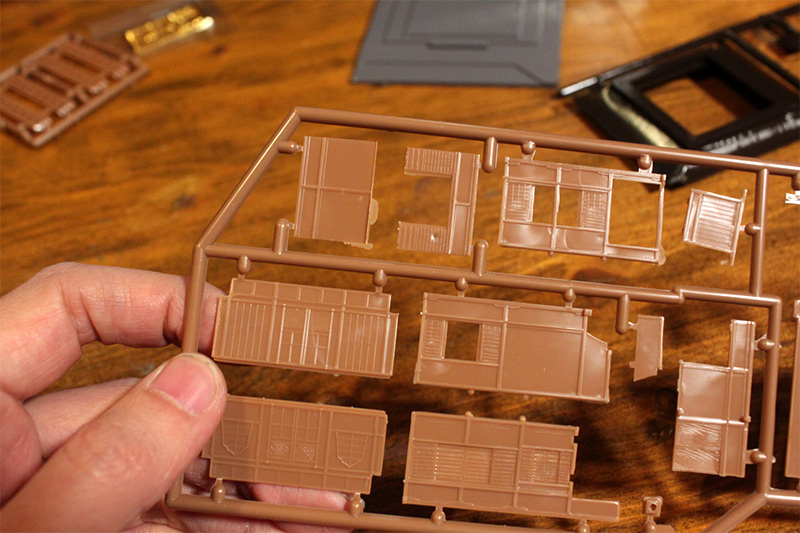

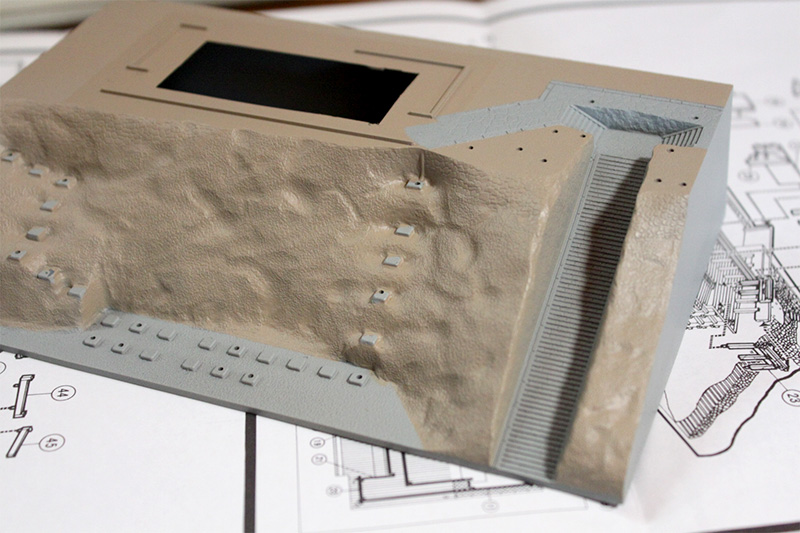

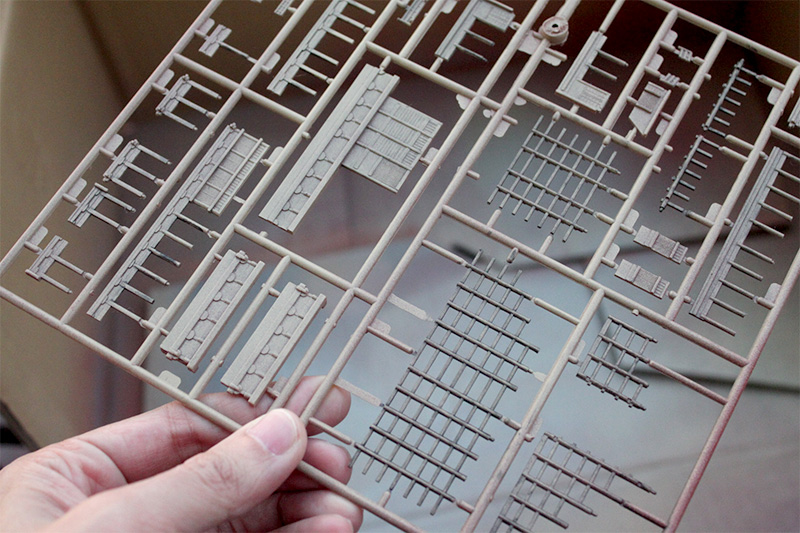

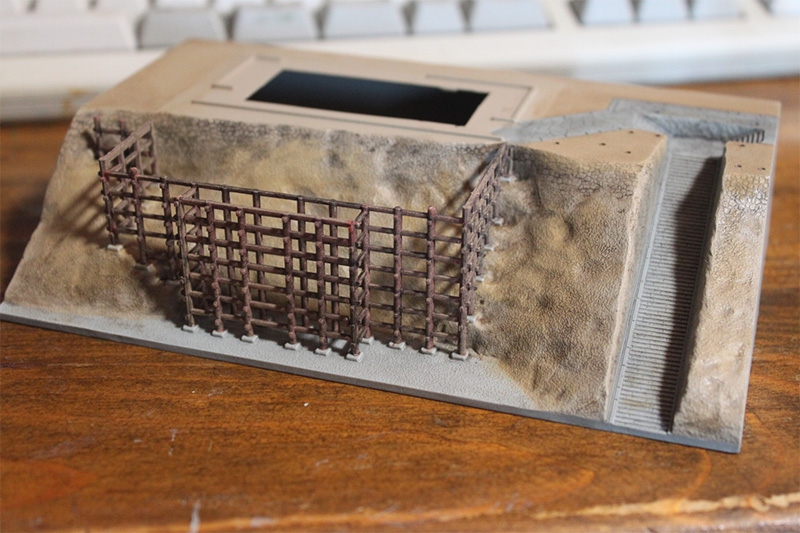

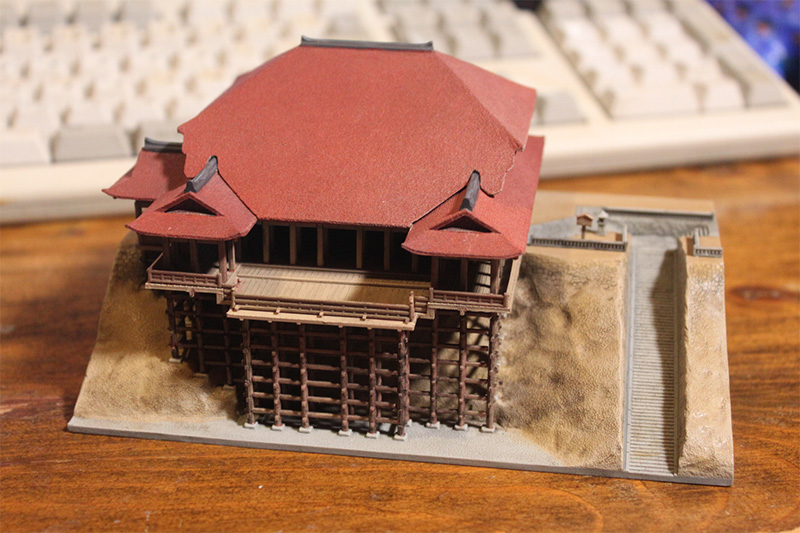

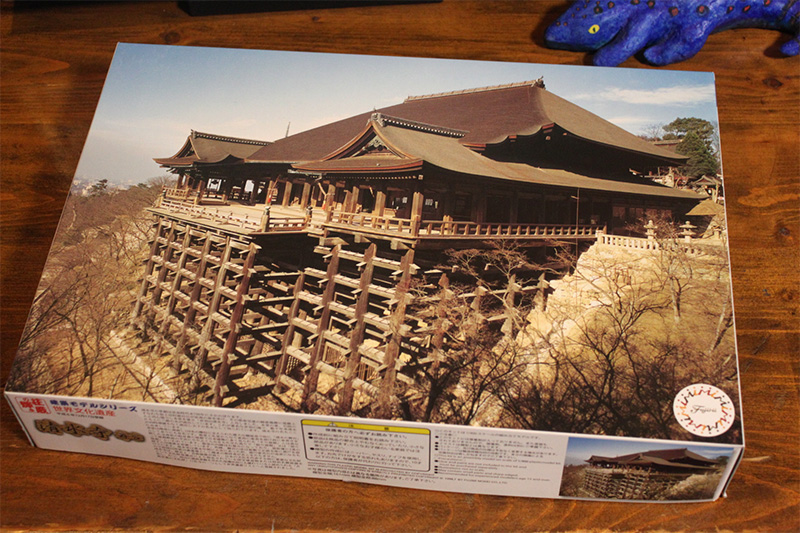

なんと、あと1ヶ月で1年が終わってしまうのですか。何の目標も達せられずというところですが、日本の建築について勉強中なので、せっせと資料を参照しつつ、模型を組み立ててゆきましょう。缶スプレーの消費量が多いので、エアコンプレッサーを買った方が経済的なような気もしてきましたが、模型作りは一過性の趣味のような気もするので、買って放置してしまうのが心配なので、踏ん切りがつかないところです。職業柄、旅行は控えているので、今は模型で構造を把握しつつ、春になったら実物を見に遠出してみたい、というふうに考えているわけですが、今回はフジミ模型「清水寺舞台」 1/400を作ってみます。

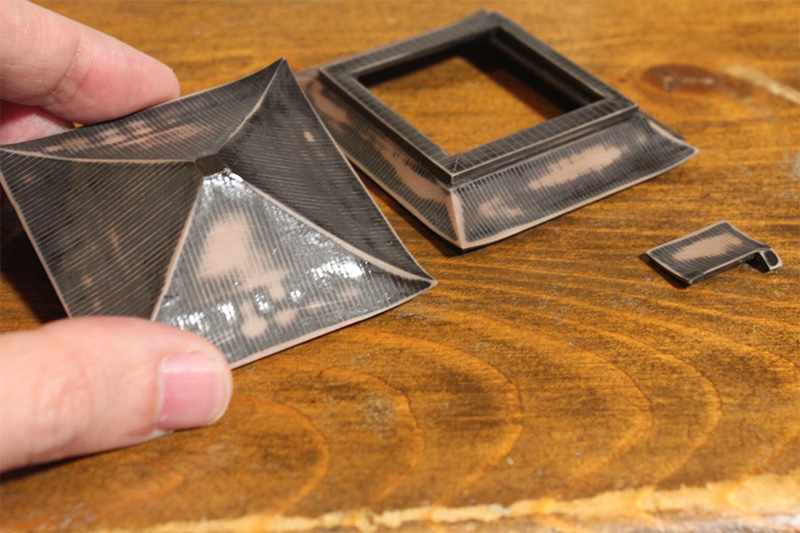

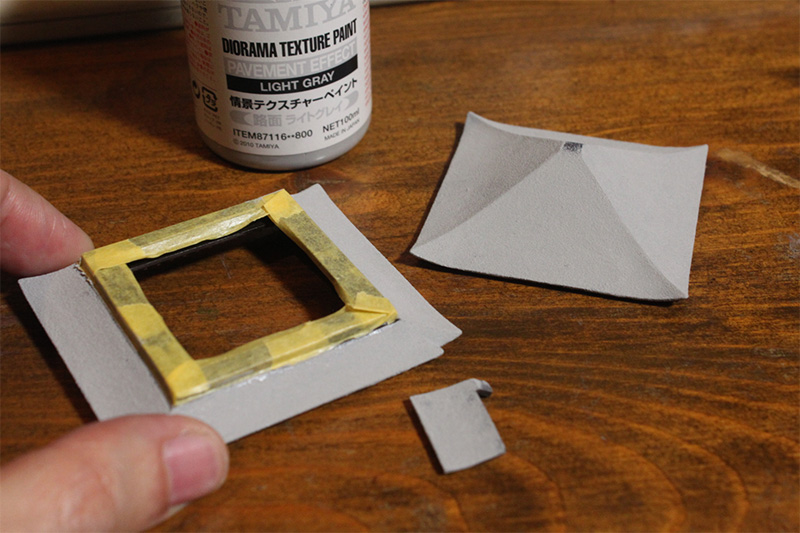

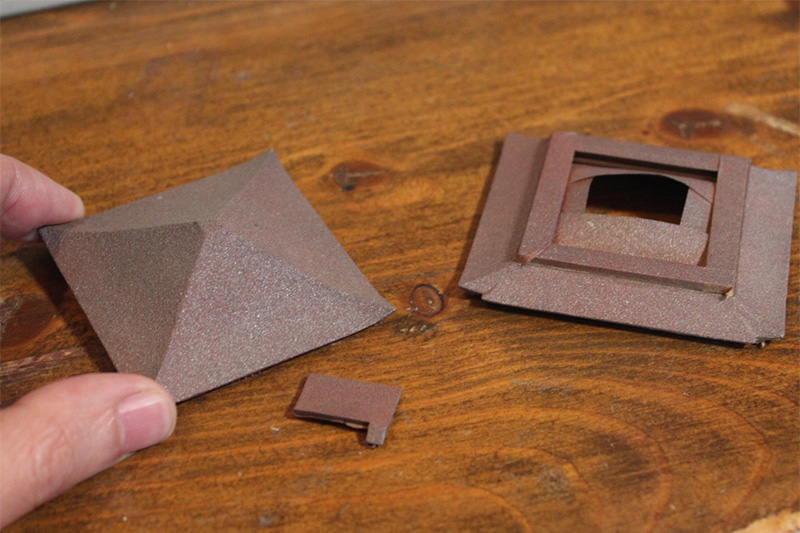

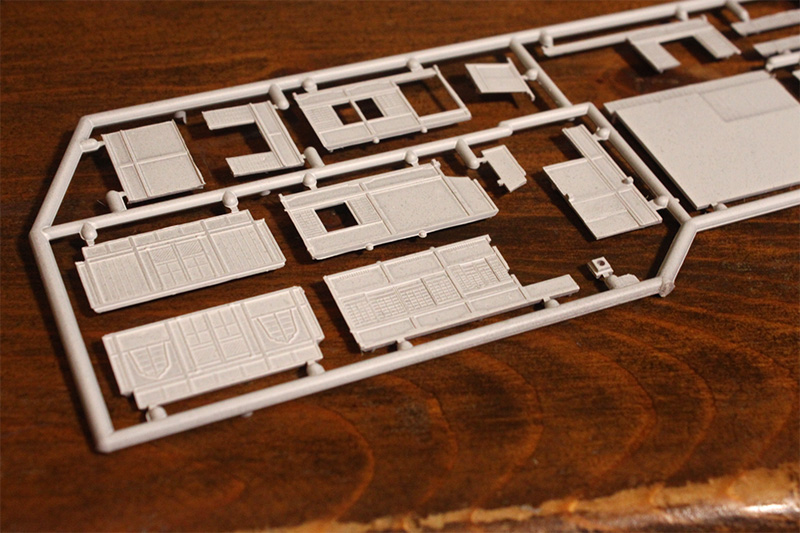

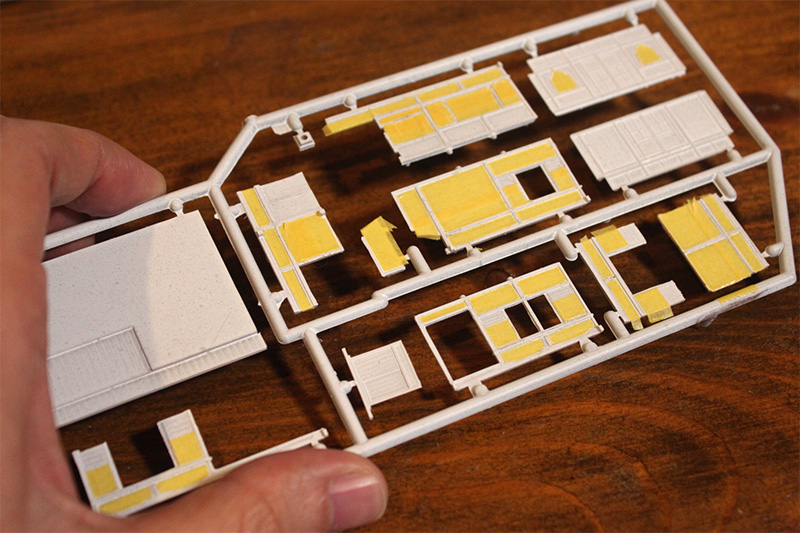

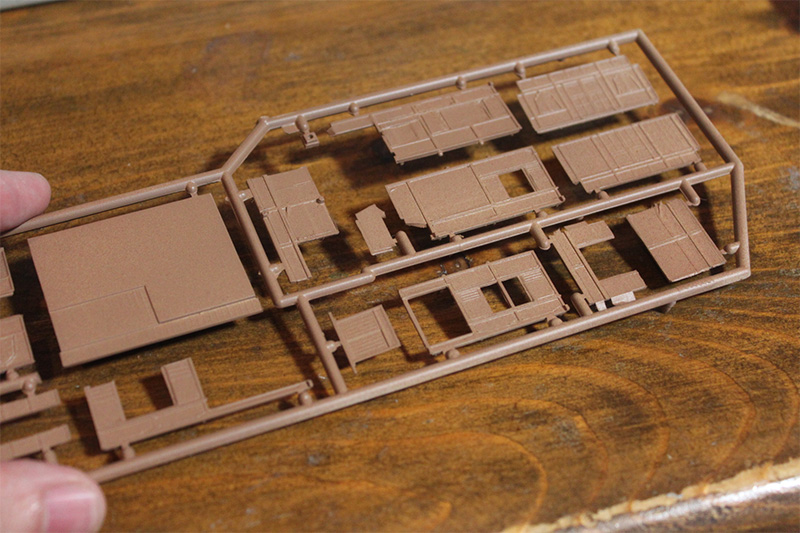

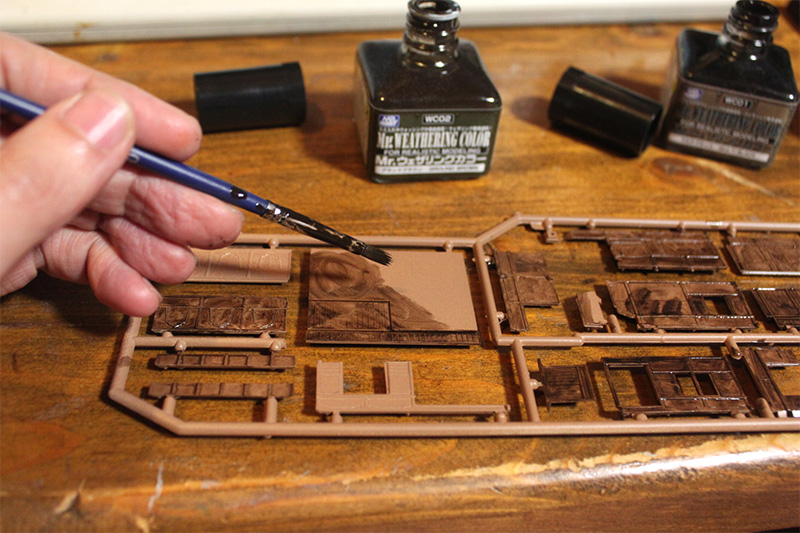

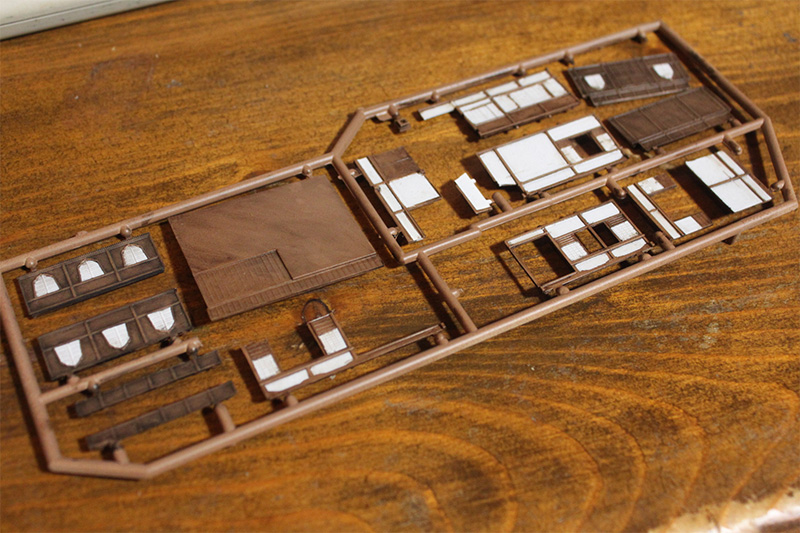

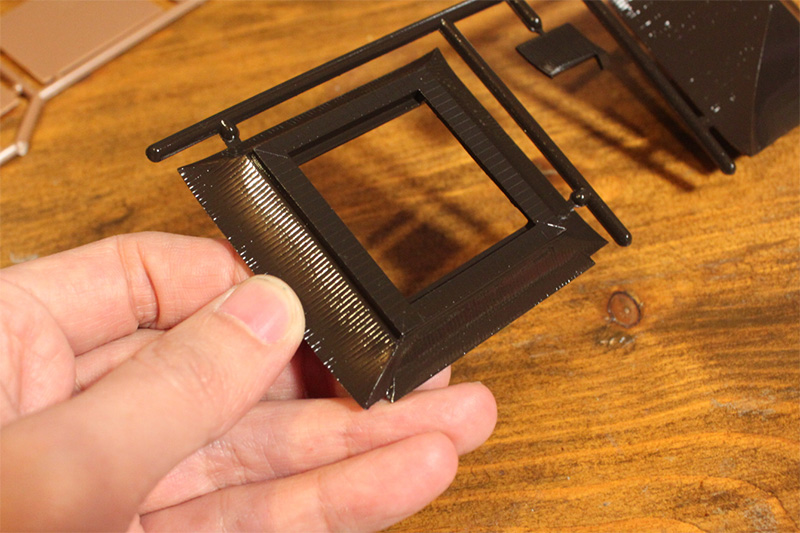

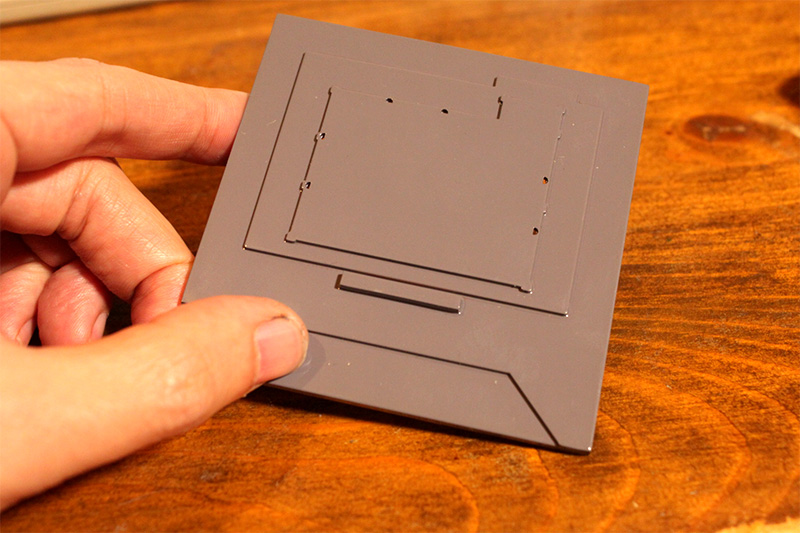

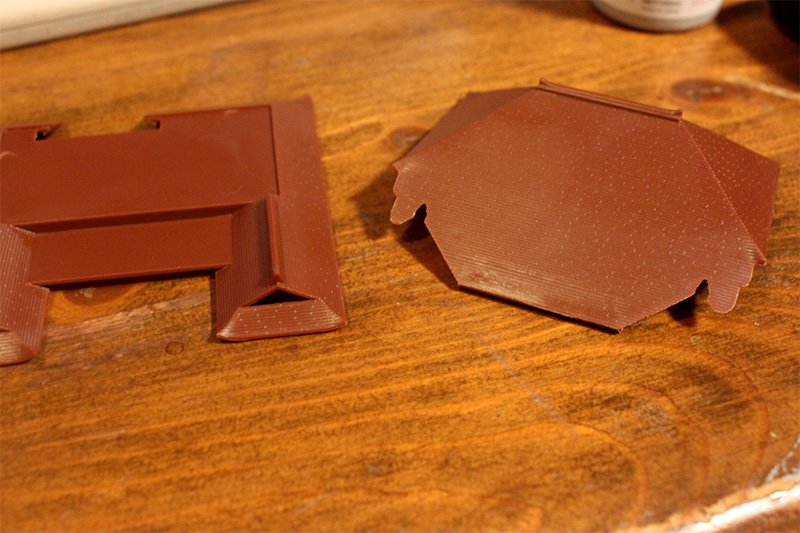

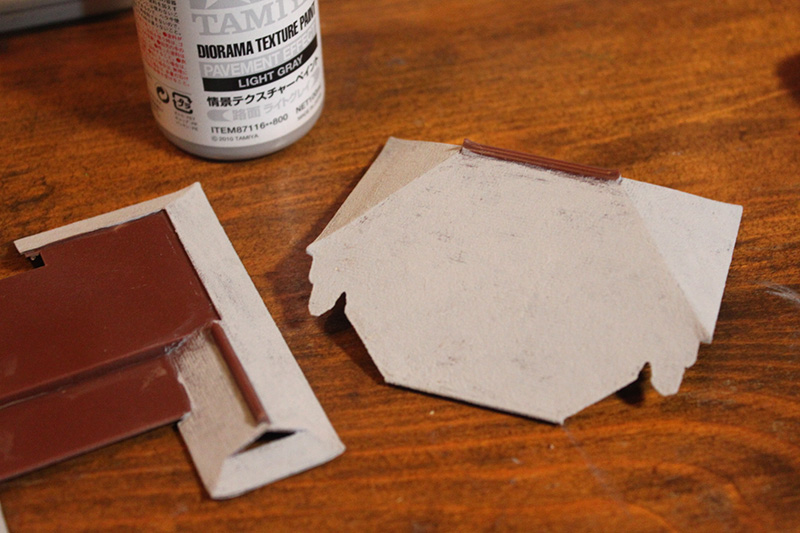

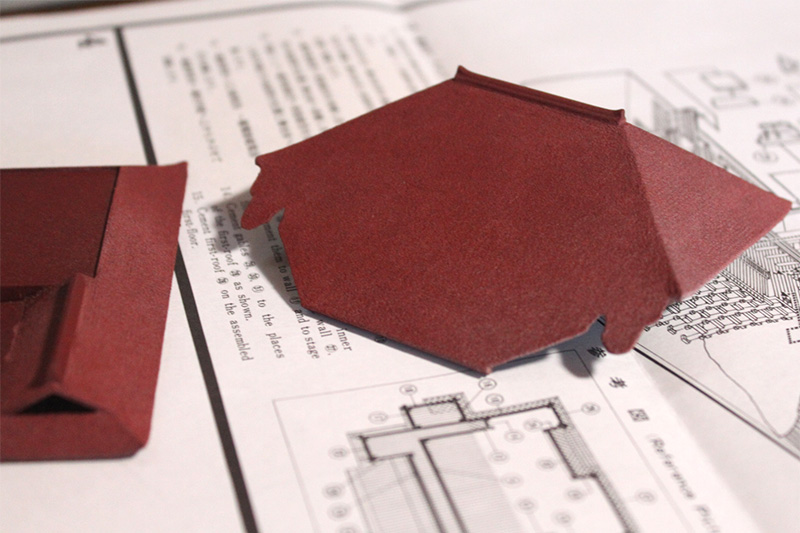

清水は単なる観光地のように思ってしまいがちですが、非常に古い歴史を持つ寺院で興味深い経歴がありますが、それはともかくとして、模型を作る場合に気になるのは本来どのような色であったのかという点です。今では厳めしい雰囲気の建物でも、かつては極彩色であったというのはよくあることでして、私としては本堂が歴史上どんな色をしていたのかというのを確認したくて、資料を探そうとはしたのですが、そのことに言及されている本は見つけられなかったので、とりあえずは美術全集などに掲載されている洛中洛外図を参照することにしました。清水寺はたいてい登場しますが、昔から概ね素木のような色をしている絵が多い模様です。山形にあるということで、何度か実物を拝見したこともある上杉本も、寺院内にある仏塔等が朱色であるのに対して、舞台や本堂は素木のように描かれています。ただし、舞台を支える柱は何故か黒く描かれていたのですが、清掃されずに汚れが蓄積されたのか、あるいは漆でも塗ってあったのか、気になるところです。なお、現在の清水寺は1633年の再建であるからして、狩野永徳作である上杉本洛中洛外図は再建以前の様子なのであろうと思うのですが、建物の姿は現在のものとそっくりです。というわけで、もっと調べてもいいのですが、今は広く浅く調べて、どんどん組み立てていこうと思うので、下調べは今は打ち切って、とりあずは無理に派手に塗る必要はないという結論に至りました。 では、まずは塗装です。屋根からいきましょう。清水の屋根は檜皮葺であります。檜の樹皮を重ねて葺くという、たいへん手の込んだ屋根ですが、この檜皮葺に注目して塗装したいところです。いつの日か、石山寺多宝塔にリベンジしたいのですが、あれも檜皮葺であり、ここで檜皮葺のノウハウを構築したい。日本伝統建築と言えば、瓦葺き、檜皮葺、こけら葺きの三種が代表といえますが、実例を普段からよく観察しておくのが大事でありますな。本当は県内にある檜皮葺の屋根を見に行きたかったのですが、なんか疲れてしまってgoogleで画像検索して済ませてしまっているけれども、今度見に行ってみようと思います。  で、これが屋根のパーツですが、水平の線がモールドされておりますが、これが檜の皮を重ねた跡ということなのでありましょう。吹き替えたばかり檜皮葺屋根では、職人が綺麗に積み重ねた段差が見えるわけですが、さすがに1/400のスケールではこのパーツのようにはならず、見えなくくらいの段差になってしまうとは思いますが、模型に対してそんなことをいうのも無粋ではありますが、でも何か工夫せねばなりません。また、檜皮葺の屋根は時間の経過で様相がかなり変化し、30年くらいで葺替えせねばならぬようですが(清水本堂は50年に1度)、ちょっと年数が経ったくらいの状態が模型としては魅力的でもあります。 というわけで、経年のちょっともこもこした感じを出すために、タミヤの情景テクスチャーペイント路面ライトグレイを塗布してみました。  これはいつも基壇の石造り部分のテクスチャとして使っているものですが、色さえ気にしなければ檜皮葺的な表現にもいけるかと思いまして。4~5回くらい塗りました。それで概ね水平の線もほどよく隠れつつ(ちょっとは残ってもよい)、檜皮葺の柔らかさが出てくるのではないでしょうか。 そして、ダークグレイやブラウンの缶スプレーを交互に吹きつつ、ちょうどいい色合いにしてゆきます。  具体的に色名をいうと、タミヤの「ダルレッド」を塗って、そして「ガンシップグレイ」を吹いて、それでやや暗くなりすぎたので、「ライトサンド」を軽く吹いてみたり、また繰り返したり。エアブラシがないので、塗料を混ぜてから塗布することができないのですが、こうして交互にスプレーするとむしろ檜皮葺感で出てきているように思います。綺麗に均一に塗ってしまうと、かえって経年劣化の檜皮葺の色の不均一が感じがなくなってしまうので。少々赤みが強くなってしまいましたが、全体を素木風に塗るので、多少屋根の色味は濃いめでよろしいでしょう。 というわけで、屋根のことばかりで終わってしまいました。 |

↑上に戻る↑ :